메리츠증권(008560)이 지난해 말 전환사채(CB)를 대거 인수해준 상장사들에 ‘잠재적 매도 물량(오버행)’ 경고등이 켜졌다. 금융 당국이 지난해 12월부터 CB 발행 규제를 강화하자 이에 앞서 높은 수준의 ‘매도 청구권(콜옵션)’이 붙은 CB를 발행하려는 상장사들의 수요를 메리츠증권이 ‘싹쓸이’했기 때문이다. CB를 발행한 상장사 및 대주주가 주식 전환 청구 기간이 본격적으로 도래하는 10월부터 이를 이행하면 주가는 물량 부담 속에 희석될 가능성이 높아진다.

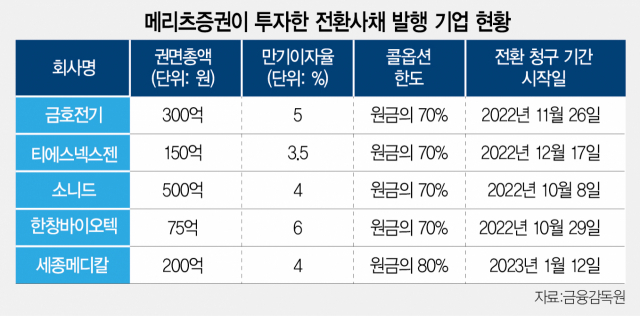

2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠증권은 지난해 소니드(060230)를 필두로 티에스넥스젠(043220)·휴센텍(215090)·투비소프트(079970)·세종메디칼(258830)·금호전기(001210)·노블엠앤비(106520)·한창바이오텍(043090) 등이 70% 이상의 콜옵션과 함께 발행한 CB에 집중 투자했다. 투자 액수는 총 2700억 원가량으로 추산된다.

금호전기는 지난해 11월 하순 이사회에서 300억 원의 CB(제9회차)를 발행하기로 했는데 전액 메리츠증권이 인수했다. 메리츠증권은 보유 CB에 대해 11월 26일부터 원금의 최대 70%까지 금호전기가 콜옵션을 행사하면서 주식으로 전환할 수 있게 보장해줬다. 금호전기가 콜옵션을 행사하면 메리츠증권이 보유 중인 CB 중 최대 210억 원어치를 되사올 수 있고 주식 전환도 가능한 것이다.

메리츠증권이 역시 전액 투자한 소니드의 제20·21회차 CB 역시 회사 측이 10월 8일부터 콜옵션을 행사하고 주식으로 바꿀 수도 있게 된다. 콜옵션이란 CB 발행사가 만기 전에 CB를 되사올 수 있는 권리로 보통 발행 기업이 CB를 조기 상환할 때 쓴다.

그러나 IB 업계는 CB의 콜옵션이 70% 이상인 것은 통상적이지 않아 대주주 등이 지분 확대를 목적으로 CB를 발행했을 가능성에 주목하고 있다. 한 IB 업계 관계자는 “보통 콜옵션은 30%대에서 제공하는 것이 일반적” 이라며 “메리츠증권처럼 발행사에 70% 이상의 높은 콜옵션을 일제히 보장한 것은 이례적”이라고 지적했다. 이에 따라 CB 발행사가 콜옵션 행사 후 대주주 등에 CB를 재매각하고 주식 전환으로 이어져 기존 주주들의 지분가치가 크게 희석될 수 있다는 우려의 목소리가 커지는 것이다.

특히 주가 하락에 따라 전환가액을 계속 낮출 수 있는 ‘리픽싱’ 조항도 있어 지분 희석 효과는 더 클 것이라는 지적이 나온다. 전환가액이 떨어지면 그만큼 CB 보유자가 바꿀 수 있는 주식도 늘어난다. 메리츠증권 관계자는 이에 대해 “지난해 말 CB 규제가 바뀌기 전 높은 콜옵션을 원하는 상장사들이 있어 이를 맞춰주는 과정에서 투자를 하게 됐다”고 말했다.

금융 당국은 지난해 12월 1일부터 최대주주의 콜옵션 행사 한도를 CB 발행 당시 지분율 이내로 제한하고 주가가 오르면 전환가액도 함께 상향하도록 규정을 바꿔 대주주가 CB를 활용해 소액주주에게 피해를 주면서 지분을 확대하는 상황을 방지하려 했다.

한편 메리츠증권이 CB를 인수한 상장사들의 발행 원금을 모두 자사에 일정 기간 국공채 및 우량채 형태로 담보로 제공하는 신탁계약을 체결한 것도 뒷말이 나오고 있다. CB를 발행한 상장사는 조달 자금을 제대로 쓰지도 못하고 메리츠증권에 곧장 묶이게 되기 때문이다. 일각에서는 이를 두고 은행 대출 시 ‘꺾기’와 유사하다고 꼬집는데 한 자본시장 전문 변호사는 “CB를 발행한 기업 입장에서는 외관상 합리적인 경제적 동기가 없는 거래”라고 지적했다. 메리츠증권 관계자는 “인수한 CB의 투자 위험이 높아 일종의 안전장치를 한 것이지 꺾기와는 전혀 다르다”고 해명했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

vita@sedaily.com

vita@sedaily.com