세계에서 가장 빠른 고령화로 내년 우리나라의 65세 이상 인구가 1000만 명(전체의 19.4%)을 돌파한다. 노인 인구 1000만 시대가 코앞으로 다가왔지만 노인 빈곤율은 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균의 3배인 38.9%(2020년 기준)에 이른다. 한편으로 노인은 지하철 무임승차 등 각종 복지의 수혜자이자 연금재정을 악화시켜 미래 세대에 과중한 짐을 지우는 세대로 낙인 찍혀 있다. 생산가능인구(15~64세)가 급감하는 가운데 노인 기준 연령 상향, 정년 연장, 사회안전망 정비 등에 대한 사회적 논의가 시급하다는 지적이 나온다.

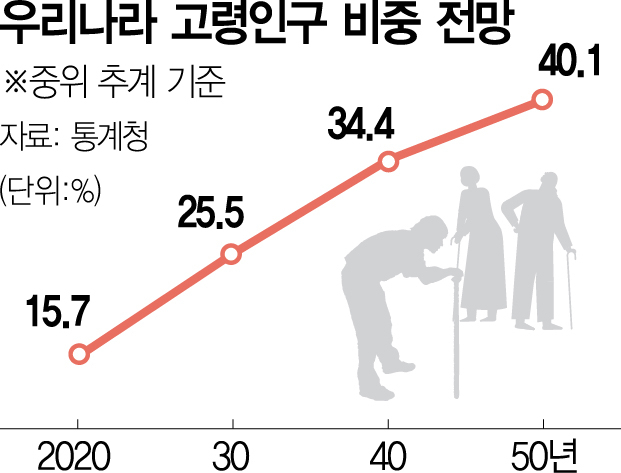

8일 행정안전부에 따르면 올 1월 기준 65세 이상 인구는 931만 명으로 집계됐다. 통계청은 이 인구가 2024년 1000만 8000명에 이를 것으로 추계했다. 특히 2025년이면 노인이 인구의 20% 이상인 초고령사회에 진입하고 2030년에는 1306만 명으로 인구의 25.5%(통계청 중위 시나리오 기준)까지 증가한다.

최악의 상황을 가정한 저출생 고령화 시나리오에서는 2035년 기준 고령인구 비중이 30.1%까지 치솟는다. 전체 인구 3명 중 1명은 42년 전에 만들어진 기준(경로우대법)에 따라 법적 노인으로 분류돼 복지 재정을 쓰는 계층이 된는 것이다. 실제로 우리나라는 △국민연금 수급 개시 연령(2033년 이후) △기초연금 수급 연령 △지하철 무임승차 같은 각종 경로우대제도 △노인장기요양보험제도 △노인맞춤돌봄서비스 등의 기준이 모두 65세로 정해져 있다. 노인 인구가 늘어날수록 정부 지출도 폭발적으로 증가하는 구조다. 올해 기초연금에 들어갈 예산만 22조 5000억 원이다. 전문가들은 노인 기준 개편이 추진되지 않을 경우 재정의 지속 가능성이 떨어지는 것은 물론 연구개발(R&D) 같은 미래형 예산에 대한 씀씀이가 줄어 국가 전체가 저성장의 소용돌이에 빠질 수밖에 없다고 지적한다. 신세돈 숙명여대 교수는 “65세 이상이면 노인이라는 식으로 무 자르듯 기준을 두는 것 자체에 불합리한 측면이 있다”며 “점진적으로 기준 연령을 상향할 수 있도록 사회적 합의를 거쳐 절충안을 만들 필요가 있다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

squiz@sedaily.com

squiz@sedaily.com