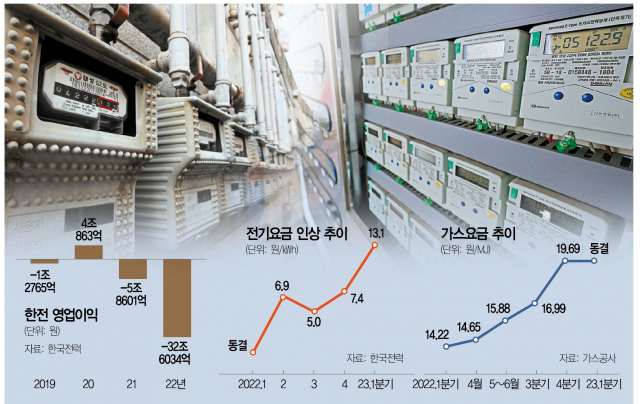

-41조 원(지난해 한국전력의 영업손실 32조 6000억 원과 한국가스공사의 미수금 8조 6000억 원의 합계). 한전과 가스공사가 24일 사상 최악의 연말 실적을 발표한 것은 사실 예정된 수순으로 받아들여졌다. ‘어닝 쇼크’에도 이날 한전·가스공사 등의 주가 흐름이 나쁘지 않았던 이유다. 이미 한전과 가스공사 안팎의 시선은 다음 달 말 발표하는 2분기 전기·가스요금의 인상률에 향해 있다. 생각보다 더 좋지 못한 성적표가 2분기 이후 실적에는 ‘입에 쓴 약’이 될 수 있기 때문이다. 다만 잡힐 듯 잡히지 않는 물가와 ‘난방비 폭탄’으로 얼어붙은 민심에 놀란 당정의 거센 압박이 인상 폭과 속도를 제한하는 요인이 될 것으로 보인다.

한전의 지난해 연결 기준 누적 영업손실은 32조 6034억 원으로 잠정 집계됐다. 이는 종전 최대 적자였던 2021년(5조 8465억 원)의 5.6배에 달하는 규모다. 그만큼 최악의 실적이다. 분기별로도 지난해 4분기 영업손실이 10조 7670억 원으로 직전 최대였던 1분기 영업손실(7조 7869억 원)을 훌쩍 뛰어넘었다.

이 같은 영업손실은 비싼 값에 도매로 전기를 사와 그보다 싼값에 판매했기 때문이다. 전기를 팔면 팔수록 밑지는 구조다. 전력통계월보에 따르면 한전은 지난해 발전사로부터 전력을 ㎾h당 평균 155.5원에 구매해 120.5원에 판매하면서 ㎾h당 35원씩 손해를 봤다.

전년 대비 증감 요인을 살펴보면, 매출 중 전기 판매 수익은 제조업 평균 가동률이 증가한 데다 세 차례(4·7·10월)에 걸쳐 판매 단가가 11.5% 오르면서 66조 1990억 원으로 집계됐다. 2021년(57조 3086억 원)보다 15.5% 증가한 수치다. 그러나 영업비용은 37조 3552억 원(56.2%) 급증한 103조 7753억 원을 기록하는 바람에 영업손실 폭이 불어날 수밖에 없었다. 연료 가격 급등 등이 원인으로 분석됐다. 지난해 한전 자회사의 연료비와 민간 발전사들의 전력 구입비는 각각 34조 6690억 원, 41조 9171억 원이었다. 전년에는 각각 19조 4929억 원, 21조 6190억 원이었던 데 비해 두 배가량 비용이 늘어난 셈이다. 한전 관계자는 “전력 수요 증가로 발전량이 증가하고 액화천연가스(LNG)·석탄 등 연료 가격 급등과 이에 따른 전력도매가격(SMP·계통한계가격)이 2배 이상으로 상승한 결과”라고 설명했다. 일회성 요인인 ‘기타 영업비용’도 발전·송배전 설비 취득에 따른 감가상각비 증가 등의 영향으로 전년 대비 1조 8810억 원 늘었다.

가스공사도 사정은 다르지 않다. 해외 사업 호조에 힘입어 전년 대비 99% 증가한 2조 4634억 원의 영업이익을 냈지만 빛 좋은 개살구에 가깝다. 지난해 러시아·우크라이나 전쟁으로 인한 국제 LNG 가격 폭등에도 불구하고 서민 경제 안정을 위해 도시가스요금 인상을 억제하면서 가스공사의 미수금이 1조 7656억 원에서 8조 6000억 원으로 급증한 탓이다. 부채비율도 전년보다 121%포인트 오른 500%를 기록했다. 가스공사는 “향후 안정적인 천연가스 도입을 위해 미수금 해결과 재무 개선이 절실한 상황”이라고 설명했다.

각 사는 강도 높은 자구 노력을 약속했지만 언 발에 오줌 누기에 불과할 뿐 근본적인 대책은 가격 체계를 정상화하는 것이라는 분석이다. 한전은 “재무 위기를 극복하기 위해 재정 건전화 계획에 따른 비핵심 자산 매각, 사업 시기 조정, 비용 절감 등 향후 5년간 20조 원(한전 14조 3000억 원·그룹사 5조 7000억 원)의 재무 개선을 목표로 역량을 집중하고 있다”고 강조했다. 또 국민 부담 등을 고려해 원가주의 원칙에 따른 전기요금 조정과 관련 제도 개선을 추진하겠다고도 했다. 그러나 속도 조절론이 힘을 받으면서 실제 인상 폭은 제한될 가능성이 크다. 실제 올해 1분기 요금도 ㎾h당 13.1원 인상했는데 이는 올해 연간 전기요금 인상 적정액(51.6원) 중 4분의 1 수준에 불과하다. 요금 인상 외에는 뾰족한 수가 없지만 시장 원리를 강조해온 윤석열 정부조차 ‘민심 이반’에 놀란 듯 통신비·예대금리에 이어 공공요금 개입에 나서기 시작하면서다. 내년 4월 총선을 앞두고 있는 만큼 올 하반기부터는 이전보다 더 노골적으로 가격을 통제할 가능성이 적지 않다. 서지용 상명대 교수는 “보다 선제적이고 혹독한 고위직 연봉 삭감 등 자구 노력을 보여준다면 요금 인상의 불가피성에 대한 공감도 더 커질 수 있다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

abc@sedaily.com

abc@sedaily.com