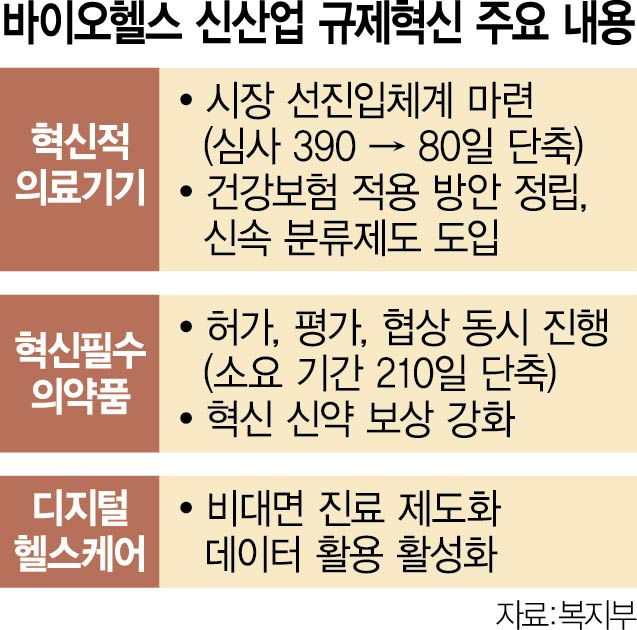

정부가 코로나19로 한시 허용된 비대면 진료를 기관은 의원급 중심으로, 환자는 재진 환자 위주로 제한해 제도화하겠다는 방침을 재확인했다. 인공지능(AI)·디지털 의료기기로 제한됐던 혁신 의료기기 통합심사·평가제도 대상은 융복합 영상 진단, 차세대 체외진단 기술 등으로 확대한다. 또 환자가 동의할 경우 의료기관이 민간 기업 등 제3자에게 개인 의료 데이터를 직접 전송할 수 있도록 하는 방안도 추진한다.

보건복지부는 2일 국무총리 주재로 열린 제3차 규제혁신전략회의에서 이 같은 내용의 바이오헬스 신산업 규제 혁신 방안을 발표했다.

의료법 개정을 올해 6월까지 완료해 팬데믹 종료와 함께 비대면 진료를 연착륙시키겠다는 게 복지부의 목표다. 복지부는 또 디지털헬스케어법 제정을 통해 의료기관의 제3자 대상 개인 의료 데이터 직접 전송 허용도 추진한다. 허용 시 민간 기업의 맞춤형 건강관리 서비스 등이 활성화될 수 있다.

복지부는 혁신 의료기기의 시장 선진입 체계도 마련해 급변하는 의료기술 환경에서 한물간 제품의 양산을 막겠다는 구상이다. 이를 위해 단기적으로 통합심사·평가제도와 신의료기술평가 유예제도 적용 대상 확대를 검토한다. 복지부 관계자는 “기존 기술로 분류돼 의료 현장 진입까지 최장 390일이 소요됐던 혁신 의료기기 상당수가 이 방안에 따라 통합심사·평가제도 대상으로 전환돼 80일 내에 제품화할 수 있을 것”이라고 기대했다.

신의료기술평가 유예제도 대상은 진단 검사 기술 등에서 의료기술 전체로 확대한다. 현재 2년인 유예기간은 더 늘릴 계획이다. 신의료기술로 판정되면 식품의약품안전처로부터 허가를 받은 후에 다시 한국보건의료연구원의 신의료기술평가를 받아야 한다. 신의료기술평가는 평가 기간이 최장 250일까지 걸려 의료 산업계로부터 제품화를 늦추는 ‘허들’이라는 지적을 받고 있다.

복지부는 중장기적으로는 1~3년 한시적 비급여로 우선 판매하도록 하고 건강보험 등재 단계에서 신의료기술평가를 시행하는 방안을 검토한다. 비급여로 시장에 선진입한 혁신 의료기기에 대해서는 건보 재정 내 ‘혁신 계정’을 신설해 지원하는 방안도 추진한다.

이 외에 암, 희귀 질환 치료제는 식약처 허가와 국민건강심사평가원 급여 평가, 건보공단 약가 협상을 동시에 진행해 시장 도입까지 210일을 단축한다. 필수의약품은 상한 금액을 신속히 인상하고 국산 원료를 사용하는 제조 업체를 우대한다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jhlim@sedaily.com

jhlim@sedaily.com