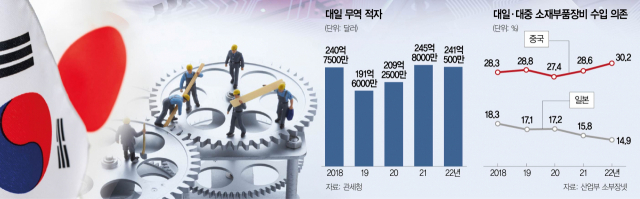

2019년 하반기 일본의 반도체 관련 3대 품목에 대한 수출규제로 등 떠밀리듯 시작한 소부장(소재·부품·장비) 자립화는 ‘절반의 성공’으로 평가된다. 2018년 18.3%에 달하던 대일 소부장 수입 비중을 2022년 14.9%로 3.4%포인트 끌어내리고 삼성SDI와 LG화학이 무기물 포토레지스트(PR) 개발에 착수하는 등 가시적인 결과물도 나왔다.

의도하지 않은 풍선효과도 나타났다. 일본산을 배척하자 같은 기간 대중 소부장 수입 비중이 28.3%에서 30.2%로 2.1%포인트 증가한 것이다. 이런 중국 편향은 미중 무역 분쟁의 소용돌이에 우리 기업을 난처한 상황으로 내모는 악재로 작용할 가능성이 농후하다.

한일 관계에 모처럼 훈풍이 불기 시작하면서 양국 공동 번영을 위한 새로운 상생의 고리를 만들자는 주장이 힘을 받는 이유다. 불화수소 등의 반도체 관련 3대 품목에 대한 수출규제와 이에 맞선 불매운동으로 양측 모두 손실을 본 만큼 정치 권력이 주도하는 포퓰리즘적 무역 보복 조치가 재발하지 않도록 느슨했던 협력 관계의 고삐를 바짝 죄는 등 안전장치를 강화해야 한다는 지적이다. 배터리, 핵심 원자재(희토류 등), 수소 등 탄소 중립 산업, 항공우주, 차세대 반도체 등 5개 전략산업 분야는 양국 간 협력의 여지가 많고 시너지도 기대되는 분야로 꼽힌다.

강감찬 산업통상자원부 무역안보정책관은 8일 “소부장 정책을 강력히 추진한 결과 국내 기술 개발, 수입 다변화, 투자 유치가 적극적으로 이뤄지는 등 긍정적 효과가 있었다”며 “하지만 여전히 일본 수출규제로 기업의 불확실성이 컸다는 점에서 수출규제 해소가 양국 간 산업 공급망과 협력을 더 안정화하는 계기가 될 수 있다”고 말했다.

전문가들은 특히 현재 대내외적 여건이 한일 양국의 역사 이슈를 두고 실익이 떨어지는 기 싸움을 벌일 정도로 한가하지 않다고 입을 모은다. 미국은 중국과의 패권 경쟁 속에서 주변국에 양자택일을 강요하고 있고 한편으로는 인플레이션감축법(IRA), 반도체 보조금 정책에서 보듯 자국우선주의에 기대 동맹에 불이익을 종용하는 실정이다.

익명을 요구한 전직 국책연구원장은 “한일이 미중 무역 갈등 속에서 한미일 협력 관계를 공고히 하면서도 신산업에서 전횡을 일삼는 조 바이든 정부에도 공동 대응할 시기”라며 “(그런 맥락에서 현재의) 한일 외교의 해빙 무드는 산업적 측면에서도 양국에 새 기회가 될 수 있다”고 지적했다. 실제 요시다 겐이치로 일본 소니 회장이 6일 삼성전자 평택캠퍼스에서 경계현 삼성전자 반도체(DS)부문장과 회동하는 등 민간 교류는 한층 속도를 내고 있다.

특히 한일 간에 산업 생태계, 미래 산업 경쟁력 측면에서 협력할 부분이 많은 만큼 스크럼을 제대로 구축해 나가야 한다는 지적이다. 정성춘 대외경제정책연구원 부원장은 “단기적으로는 수출규제 조치 전인 2019년 7월 이전으로 관계를 복원하는 데 주력해야겠지만 중장기적으로는 차세대 핵심 산업에 들어가는 희소광물을 안정적으로 공동 확보·조달하기 위한 협력이 필요하다”고 말했다. 정 부원장은 “일본이 종합상사를 통해 해외자원개발을 많이 하고 있는데 그 경험과 능력을 활용할 수 있으면 좋은 결과를 낼 수 있다는 게 개인적인 판단”이라고 설명했다. 일본은 2010년 센카쿠열도 분쟁 여파로 인한 중국의 희토류 수출규제를 겪으면서 일찌감치 공급망 재편에 나서 중국 의존도를 줄이는 데 어느 정도 성공한 전력이 있다.

배터리 등도 양국 간 시너지가 기대되는 분야다. 조은교 산업연구원 부연구위원은 “중국의 기술 기반 공급망 강화, 중국의 해외투자 확대 전략 등은 중국과 경합 관계에 있는 우리 2차전지 산업에 상당한 도전 요인으로 작용할 수 있다”며 “일본·독일·미국 등과 ‘차세대 배터리 기술 협력 얼라이언스’ 구축 등을 통한 국제 협력 강화 전략이 요구된다”고 짚었다.

수소 등 탄소 중립 산업에서도 한일 양국이 글로벌 표준을 선점해 시장을 선도하고 관련 기초 기술 분야 공동 연구 및 인적 교류를 늘려나가야 한다. 현석 연세대 환경금융대학원 교수는 “한일 양국이 제조업 중심의 산업구조 등에서 공통점이 많은 데다 유럽 중심으로 만들어지고 있는 글로벌 표준에 끼워 넣기 어려운 지점이 분명히 있다”면서 “아직 양국 간에도 녹색분류체계, 환경·사회·지배구조(ESG) 공시 기준 등에서 차이가 있는 만큼 이를 좁혀나가려는 노력이 선행된다면 글로벌 표준 선점을 위한 선의의 경쟁에서 유럽 등과 대등한 발언권을 행사할 수 있을 것”이라고 조언했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

abc@sedaily.com

abc@sedaily.com