정부가 기존 재정준칙보다 재정 통제 수위를 높인 수정안을 21일 국회에 보고했다. 세계잉여금(직전 연도 회계 결산 후 남은 돈) 발생 시 국가채무 상환에 쓰는 비율을 30%에서 50%로 올린다는 조항에서 더 나아가 관리재정수지 허용 한도(적자 비율 2%)를 초과할 경우 잉여금을 100% 나랏빚을 갚는 데 쓴다는 것이 핵심이다. 정부는 재정 적정성 검토를 기획재정부 장관을 거쳐 국회에 보고하는 조항도 신설해 야당을 설득하기 위한 명분 쌓기에 나섰다.

기재부는 이런 내용을 담은 재정준칙 관련법(국가재정법) 수정안을 이날 국회 기획재정위원회 경제재정소위 의원들에게 전달했다. 재정준칙이 선언적 수준에 그친다는 지적에 기재부는 추가경정예산안으로 소요되는 세계잉여금을 강도 높게 통제하는 방식으로 법안의 취지를 살렸다. 국가재정법에 따르면 세계잉여금이 발생하면 지방교부세를 먼저 정산하고 잔액의 30% 이상을 공적자금상환기금에 보탠다. 또 잔액의 30% 이상을 국가채무 상환에 쓰는데 이미 개정안에서는 해당 비율을 50% 이상으로 확대하기로 했다.

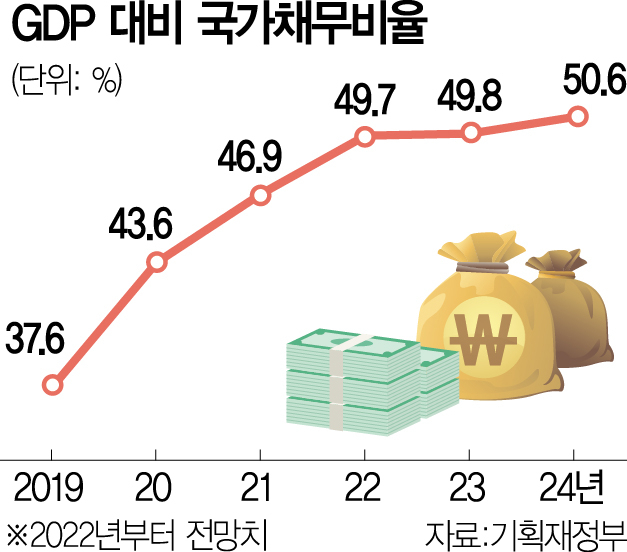

수정안에서는 해당 조항이 있음에도 관리재정수지 허용 한도를 초과하면 세계잉여금 100%를 채무 상환에 쓰도록 예외 조항까지 신설했다. 앞서 개정안은 국내총생산(GDP) 대비 관리재정수지 적자 비율을 3% 이내로 관리하고 GDP 대비 국가채무율이 60%를 넘을 경우 관리재정수지 적자 비율을 2% 이내로 유지하도록 했다. 즉 수정안은 해당 기준을 초과했을 경우 잉여금 전체를 무조건 국가채무 상환에 사용하겠다는 것이다.

그동안 유보적인 태도를 보여온 야당이 호응할지는 미지수다.

다만 더불어민주당이 사회적경제법을 연계해 협상에 나서면서 ‘빅딜’ 가능성도 점쳐진다. 기재부 역시 적정성 검토 자격을 기재부 장관 단독에서 ‘기재부 장관이 검토하여 국회 소관 상임위에 보고한다’고 수정해 야당에 역할을 부여하면서 협상의 지렛대를 만들었다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

joist1894@sedaily.com

joist1894@sedaily.com