“가격 인상을 철회하지 않으면 레미콘 공급을 중단하겠다.”

지난해 8월 전국 900여 중소 레미콘 업체 대표들은 서울 여의도에 모여 이렇게 목소리를 높였다. 당시 시멘트 업계가 줄줄이 가격 인상안을 발표하자 강하게 반발한 것이다. 건설사들도 “차라리 시멘트를 수입해 쓰겠다”며 협공에 나섰다. 시멘트 업계도 가만히 있진 않았다. 원자재 가격이 올라 어쩔 수 없다며 맞받아쳤다. 양측 갈등의 골이 깊어지며 사상 첫 ‘레미콘 파업’ 직전까지 이르렀다. 다행히 시멘트 업계가 인상 시기를 11월로 미루며 사태는 마무리됐지만 심각한 파장을 일으킬 뻔했던 ‘사건’이었다.

약 1년이 되지 않은 시점에 시멘트 업계가 다시 가격 인상을 추진하자 갈등이 커지고 있다. 시멘트 업계는 이번에도 “원가 부담 탓에 가격 인상이 불가피하다”고 주장하는 반면 레미콘·건설사는 “시멘트 업계가 해도 해도 너무하다”는 반응이다. 일각에서는 시멘트 업계가 최근 환경 설비 보강에 큰 비용 쏟아붓고 있는 만큼 가격을 둘러싼 갈등이 상시화할 수 있다는 분석도 내놓는다. 전문가들은 시장 가격 결정에 정부 등 개입은 최소화해야 한다고 진단하면서도 업계가 감수할 만한 수준의 가격 인상을 통해 예측 가능한 경영을 하려면 시멘트 업계와 레미콘·건설업계로 구성된 협의체를 구성해 논의할 필요가 있다고 지적한다.

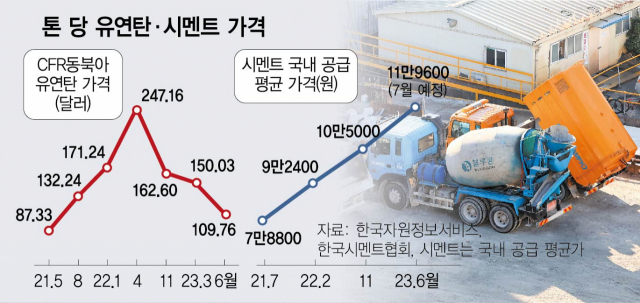

12일 업계에 따르면 쌍용C&E(003410)는 시멘트 1톤당 국내 판매가를 7월부터 각각 10만 4800원에서 11만 9600원으로, 성신양회(004980)는 10만 5000원에서 12만 원으로 올리겠다고 밝혔다. 시멘트 산업 특성상 나머지 5개 시멘트 업체들도 곧 인상 대열에 합류할 것이라는 관측이 지배적이다. 이렇게 되면 지난해 11월 약 15% 가격을 올린데 이어 약 8개월 만에 약 14%를 또 올리는 셈이다. 시멘트 업계 관계자는 “전기료는 시멘트 제조원가의 약 20% 비중을 차지한다”며 “작년 하반기부터 전기료 누적 인상률이 44%에 달해 가격 인상에 나설 수밖에 없다”고 말했다. 레미콘·건설사들의 불만은 어느 때보다 높다. 기본적으로 7개 시멘트 업체만 주요하게 활동하는 과점 시장 구조에 대한 시선이 곱지 않다. 여기에 지난해 두 차례나 가격을 올린 지 얼마 지나지 않아 또 가격을 올리려는 움직임에 불쾌감을 감추지 못하고 있다. 이에 따라 중소레미콘 업체들은 지난해처럼 집단 대응에 나설지 여부를 살펴보고 있다.

관련 부처 등이 업계 의견을 종합해 조정에 나서려고 하지만 쉽지 않다. 시멘트 원가와 관련한 인식의 차이가 상당하기 때문이다. 유연탄을 둘러싼 부분이 대표적이다. 한국광해광업공단에 따르면 유연탄(CFR동북아 기준)의 1톤당 가격은 올 들어 32.76%나 떨어졌다. 레미콘·건설사들은 시멘트 원가의 40%를 차지하는 유연탄 가격이 크게 내렸으니 오히려 시멘트 공급가를 낮춰야 한다고 주장한다. 반면 시멘트 업계는 지난해 유연탄 가격 급등분을 모두 반영하지 못했던데다, 원화 약세로 생각하는 만큼 유연탄 부담이 떨쳐내지 못했다고 반박한다.

전문가들은 관련 업계가 원가 부담을 미리 예측해 경영에 반영하고 가격 인상 폭과 시기 등을 조율하는 협의체를 구성해 갈등을 풀어야 한다고 조언한다. 시멘트 업계의 가격인상이 불가피하다는 상황을 레미콘·건설사 등이 사전에 인지할 수 있도록 하고, 인상 폭과 시기에 대한 협의를 통해 충격과 갈등을 최소화해야 한다는 것이다. 박선구 대한건설정책연구원 연구위원은 “지금처럼 시멘트 가격 인상을 일방적으로 통보하는 방식은 갈등을 불러올 수밖에 없다”며 “업계가 서로의 상황을 공유할 수 있는 구조만 있어도 마찰을 상당히 줄일 수 있을 것”이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kingear@sedaily.com

kingear@sedaily.com