정부가 관련 법을 개정하면서까지 인터넷데이터센터(IDC)의 지방 분산을 적극 추진하고 있지만 신규 건립 수요 10곳 중 7곳은 여전히 수도권에 집중된 것으로 나타났다. IDC의 수도권 과밀 현상이 해소되지 못할 경우 가뜩이나 전력수요가 높은 수도권의 전력수급 안정성을 떨어뜨릴 수 있다는 우려가 나온다.

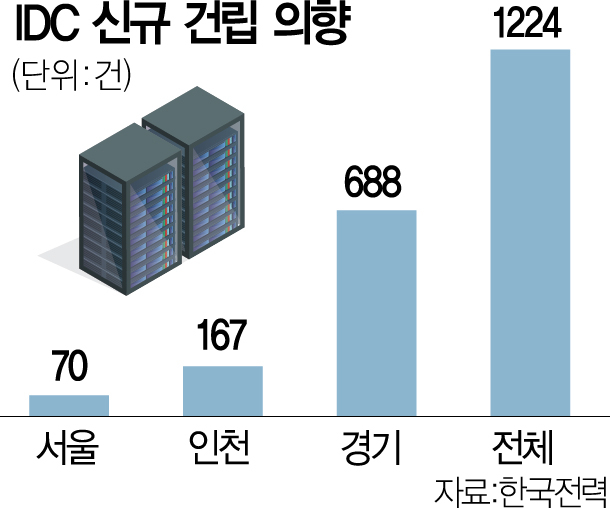

25일 한국전력에 따르면 기업들이 2032년까지 서울·경기·인천 등 수도권에 짓겠다고 밝힌 데이터센터는 총 925개다. 이는 전체 데이터센터 건설 계획(1224개)의 75.6%에 달하는 규모다.

기업들의 수요대로 수도권 데이터센터 925개를 운영할 경우 총 5만 6149㎿의 전력이 필요하다는 설명이다. 이를 전국으로 확대하면 총 7만 7684㎿의 전력을 확보해야 하는데 이 중 72.3%가 수도권에 몰리는 셈이다.

이미 올해 4월 말 기준 전국 데이터센터 중 59.9%(88곳)가 수도권에 집중돼 있다. 전체 데이터센터 전력 소비량의 71.6%(1343㎿)가 수도권에서 쓰이는 상황이다.

데이터센터의 수도권 쏠림은 정보기술(IT) 인프라 마비 등 여러 부작용을 불러올 수 있다는 지적이 제기된다. 데이터센터 집중 지역에서 화재나 지진이 발생할 경우 통신 인프라가 마비될 수 있어서다. 지난해 10월 경기도 SK C&C 데이터센터 화재로 카카오 서비스 먹통 사태가 벌어지면서 데이터센터 분산 논의가 본격화한 것도 이 때문이다.

전력 계통 불안을 높이는 점도 문제다. 데이터센터는 ‘전기 먹는 하마’라고 불릴 정도로 전력 소비량이 많은 시설이다. 데이터센터 1곳당 평균 연간 전력 사용량은 25GWh로 4인 가구 6000세대가 쓰는 양과 비슷하다.

정부도 데이터센터의 수도권 쏠림을 해소하기 위해 각종 정책을 추진하고 있지만 실제 효과는 내년 6월 시행되는 ‘전력계통영향평가’에 달렸다는 분석이 나온다. 전력계통영향평가는 데이터센터 등 전력을 대량 사용하는 시설이 수도권 등에 들어올 경우 전력 계통에 끼칠 부정적 영향을 평가하도록 하는 제도다. 앞서 정부는 전기사업법 시행령을 개정하면서 5㎿ 이상의 전력을 소비하는 데이터센터가 전력 계통에 큰 부담을 줄 경우 한국전력 등이 전기 공급을 거부할 수 있도록 하는 근거를 마련하기도 했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

vita@sedaily.com

vita@sedaily.com