상장회사의 지배·재무 구조를 대·중소기업 규모별로 세분화해 규제하는 주요국은 한국밖에 없다며 상법 등 관련 제도를 완화해야 한다는 주장이 제기됐다. 겹겹의 규제가 중소·중견기업의 대기업 도약을 저해한다는 이유에서다.

한국상장회사협의회는 2일 김영주 부산대 무역학과 부교수에게 의뢰한 ‘상장회사 규모별 규제 현황과 기업 성장을 위한 개선 방안’ 연구용역 결과를 발표하면서 이같이 밝혔다. 김 부교수는 보고서를 통해 “우리나라의 상법상 상장회사의 규모별 차등 규제는 주요국 입법 사례에서 찾아볼 수 없다”며 “이는 대기업 비율이 14%로 경제협력개발기구(OECD) 최하위권인 점과 연관이 있다”고 설명했다.

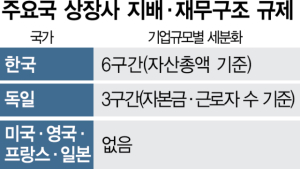

보고서에 따르면 한국의 상법은 자산 총액 등이 일정 규모를 초과할 경우 이를 기준으로 6개 구간으로 나눠 기업 지배구조를 규제한다. 이는 자산 총액뿐 아니라 매출액, 부채, 종업원 수 등을 종합적으로 고려해 기업 규모를 따지는 다른 주요국과는 구분되는 지점이다. 미국과 영국·프랑스·독일·일본은 상장사를 규모별로 세분화해 지배·재무구조 등을 차등 규제하지 않고 있다. 영국과 프랑스, 독일은 대·중·소규모 회사, 일본은 대회사를 각각 법률로 정의하면서도 한국처럼 대규모 회사만 별도로 규제하지는 않는다.

김 부교수는 “한국이 자산 규모와 지배구조에 어떤 상관관계가 있다고 보고 규율하는지 명확하지가 않다”며 “상장사에 대한 규모별 규제가 우리 경제의 현실을 적절하게 반영하는지 재검토해야 한다”고 주장했다.

보고서는 나아가 이 같은 상법상 규제가 자본시장법·외부감사법 등 다른 법령과 한국거래소, 기업지배구조연구원 등 민간단체 자율규제 규범에 광범위하게 원용되면서 상장사에 이중·삼중 규제로 작용하고 있다고 지적했다.

김 교수는 “세계적인 보호무역주의 확산, 국제 공급망 재편, 환경·사회·지배구조(ESG) 규범 강화, 디지털 전환 요구 압박, 저출산·고령화 등으로 다양한 기업 리스크가 가중되는 만큼 자율규제로 전환해야 한다”며 “주요 선진국과 같이 상법 시행령상 세분화된 기업 규모 기준을 점진적으로 완화하고 궁극적으로는 철폐해 성장을 두려워 하는 이른바 ‘피터팬 증후군’ 문제를 해소해야 한다”고 강조했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ykh22@sedaily.com

ykh22@sedaily.com