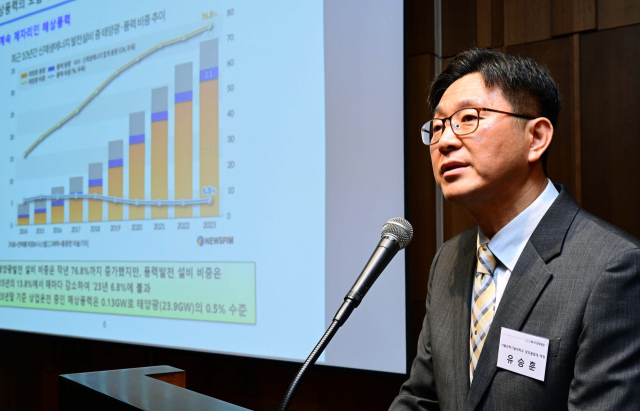

유승훈 서울과학기술대 창의융합대학 학장이 10일 해상풍력 활성화와 관련해 “국산 장비를 쓰면 가점을 주는 형태로 제도를 설계하는 것이 필요하다”고 언급했다. 또 “입지 선정 단계부터 어민 등 지역 주민 참여로 수용성을 높여야 한다”고 강조했다.

유 교수는 이날 서울 중구 신라호텔에서 열린 제19회 에너지전략포럼 주제 발표에서 해상풍력 활성화를 위해 다양한 제도적 개선이 필요하다고 강조했다. 유 교수는 “현재 사업 허가 신청을 하는 곳은 대부분 해외 대형 사업자이거나 국내의 크지 않은 규모의 사업자”라며 “국내 공기업이 나서야 하는데 이는 현실적으로 쉽지 않다”고 언급했다. 이어 “공기업은 국산 터빈을 주로 사용하는데 이 경우 감사원 등에서 지적을 받기 일쑤”라며 “국산이 해외 터빈보다 가격이 비싸고 기술력이 떨어지는데 감사 등에서 지적받지 않도록 이를 제도적으로 지원할 필요가 있다”고 지적했다. 지난해 말 기준 전체 해상풍력 허가 물량의 61%는 해외 기업이다. 발전 시장의 전면 개방으로 외국자본의 제한이 없다 보니 해외 업체의 비중이 점차 증가하고 있어 국내 터빈 제조 업체 등은 고사 위기에 몰린 상황이다. 유 교수는 “해외 업체의 참여를 제한하는 것은 적절하지 않은 만큼 해외 사업자에 대해 국내 공장 건립 등을 전제로 신청을 받거나 국산 장비 사용 시 가점을 주는 형태 등을 고려할 만하다”고 설명했다.

공기업인 한국전력이 해상풍력 사업의 마중물 역할을 하는 것이 필요하다는 제안도 내놓았다. 유 교수는 “한전이 해외 프로젝트파이낸싱(PF) 사업 경험이 풍부한 개발사지만 현행법상 발전·판매 겸업 금지로 해상풍력발전 개발 사업을 주관할 수 없다”면서 “한전이 특수목적법인(SPC)을 통해 해상풍력 사업의 마중물 역할을 지속해서 수행해야 한다”고 언급했다.

해상풍력의 도입 속도를 높이기 위해 공공 주도형 계획 입지가 필요하다는 점 또한 강조했다. 유 교수는 “덴마크의 경우 정부가 직접 입지를 발굴하고 기반시설을 조성하면서 주민 수용성을 사전에 확보한다”며 “정부 공모를 통해 사업자를 선정하고 다양한 인허가 절차가 ‘원스톱’으로 해결된다”고 언급했다. 이어 “반면 국내 해상풍력은 민간사업자가 모든 것을 해결해야 한다”며 “민간 자본이 개발 업체를 찾아야 하는 만큼 시간이 소요되고 소통이 부족해지는 등 여러 어려움이 있다”고 지적했다. 유 교수는 덴마크와 같이 정부가 직접 나서 입지를 찾고 사업을 주도하는 것이 바람직하다는 의견을 드러냈다.

해상풍력 도입 지역의 주민 반대 등을 줄이기 위해 계획 입지 단계부터 주민 참여가 필요하다는 제안도 내놓았다. 유 교수는 “사업자가 직접 주민을 상대로 보상과 상생 방안을 도출하는 것은 힘들다”며 “중앙정부와 지방자치단체 주도로 ‘가이드라인’을 만들고 민간 협의를 통해 민원 발생 등을 줄일 필요가 있다”고 언급했다.

또 전력 계통을 확충하는 방안을 함께 마련해야 한다고 강조했다. 유 교수는 “호남권에서 현재 허가된 해상풍력과 관련 신안군 8.2GW, 여수·고흥 6GW 등에 달한다”며 “호남에서 수도권으로 전력을 공급하려면 초고압직류송전(HVDC)이 필요한데 이와 관련한 국가기관 전력망 확충특별법 등이 반드시 필요하다”고 지적했다. 이어 “서해 일대의 HVDC를 수도권으로 연결할 때 ‘에너지 아일랜드’ 개념으로 요충지마다 해상풍력을 설치해 비용을 줄이는 종합 계획 마련도 고려해볼 만하다”고 덧붙였다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

prize_yun@sedaily.com

prize_yun@sedaily.com