최근 십수 년간 백화점 실적을 떠받쳐온 명품 매출이 흔들리고 있다. 줄곧 우상향 그래프를 그려온 명품 매출 신장률이 올해 2분기 꺾이면서 ‘성장판’이 닫힌 것 아니냐는 우려의 목소리도 나온다. 업계는 소비 채널의 해외 분산에 따른 일시적 현상이라는 분석을 내놓으면서도 바뀐 소비 트렌드가 몰고 온 구조적 변화는 아닌지 촉각을 곤두세우고 있다.

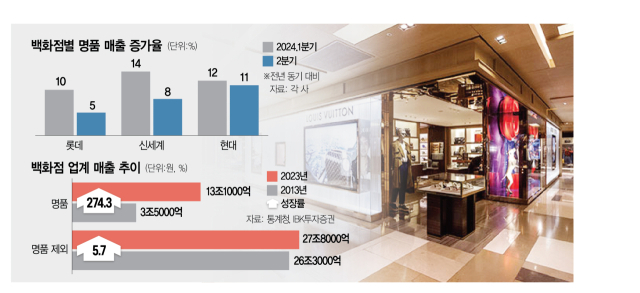

16일 업계에 따르면 롯데백화점과 신세계(004170)백화점, 현대백화점(069960)의 올해 2분기 명품 매출 증가율(전년 동기 대비)은 일제히 1분기보다 쪼그라들었다. 롯데가 1분기 10%에서 2분기 5%로 줄어든 것을 비롯해 신세계는 14%에서 8%로, 현대는 12%에서 11%로 각각 감소했다. 분기 매출 신장률은 월별 신장률 3개월치의 평균값이다.

롯데백화점의 명품 매출 증가율은 올해 1월 5%에서 3월 15%까지 올랐다가 지난달 다시 5%로 내려갔다. 신세계백화점의 명품 매출 역시 3월 17.9% 증가해 고점을 형성한 뒤 4월 4.8%까지 내려앉았다가 소폭 회복하며 6월 10.8% 늘었다. 현대백화점의 경우 1월 14.7%로 시작해 등락을 보이다 6월 10.4%를 기록했다.

소비 심리 위축에도 거침없이 확대됐던 명품 매출 성장세가 주춤해진 것은 역대급 엔저 현상과 장거리 여행 증가로 국내 수요 일부가 해외로 빠져나갔기 때문으로 풀이된다. 실제 하나카드에 따르면 올 상반기 하나카드의 체크카드·신용카드 일본 현지 오프라인 이용금액은 지난해 같은 기간에 비해 두 배로 불어났다.

일각에서는 소비 트렌드가 바뀌면서 명품 매출 성장세가 둔화되는 것 아니냐는 분석도 내놓는다. 외국인 관광객이 예전처럼 면세점에서 명품을 많이 사지 않는 것처럼 국내 고객들도 명품 소비를 줄이고 있다는 얘기다. 업계 관계자는 “그동안 오픈런은 주로 명품 매장에서만 펼쳐졌는데 최근에는 국내 디자이너 팝업 스토어 등에서도 오픈런이 펼쳐진다”며 “경기와 무관하게 명품을 구입하는 VIP의 경우에도 총선 무렵부터 발길이 뜸해졌다”고 귀띔했다.

문제는 백화점 전체 매출에서 명품 매출이 차지하는 비중이 20~40%에 달할 정도로 명품 의존도가 높다는 점이다. 명품 매출 성장세가 꺾일 경우 백화점 매출 성장판이 닫히는 셈이다. 실제로 백화점 업계 전체 매출이 2013년 29조 8000억 원에서 지난해 40조 9000억 원으로 37.3% 성장하는데 있어 명품이 일등 공신 역할을 했다. 같은 기간 명품 매출은 3조 5000억 원에서 13조 1000억 원으로 274.3% 수직상승했다. 명품 매출을 빼고 나면 이 기간 백화점 시장 규모 성장률은 5.7%에 그친다.

백화점의 명품 매출 의존도가 높다 보니 명품 브랜드와의 판매 수수료 협상에서도 불리한 입장에 놓일 수밖에 없다는 지적이다. 일반적으로 명품은 판매금액의 10%대, 일반 브랜드는 20~30%를 수수료로 내는 것으로 알려진다. 업계의 한 관계자는 “백화점이 사상 최대 매출 행진을 이어가고 있음에도 영업이익이 좀처럼 늘지 않는 데는 명품 브랜드의 낮은 판매 수수료도 어느 정도 영향을 미치고 있다”며 “명품 브랜드와 대등한 위치에서 협상하기 위해서는 명품을 대체할 수 있는 쇼핑 아이템과 콘텐츠를 기획함으로써 전체 매출서 명품이 차지하는 비중을 줄여야 할 것”이라고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jhlim@sedaily.com

jhlim@sedaily.com