우리나라 국민연금에는 ‘A값’이라고 불리는 재분배 장치가 있다. 다른 나라에서는 찾아볼 수 없는 제도다. 연금 수령액을 정할 때 ‘수급자의 연평균 소득’과 ‘전체 가입자의 최근 3년 평균 소득(A값)’의 평균값을 기준으로 지급하는 방식이다. 전체 가입자보다 소득이 높은 수급자의 연금은 낮추고 전체 가입자보다 소득이 낮은 수급자의 연금은 높이는 자동 조절 장치다.

이 같은 장치에도 김태일 고려대 행정학과 교수의 분석을 보면 소득대체율 인상에 따른 급여 증가 폭은 4배 가까이 벌어졌다. A값의 수급액 조절 효과보다 가입자들 간 가입 여건 격차가 더 컸기 때문이다. 소득 분위에 따라 연평균 소득은 물론 가입 기간까지 차이가 나면서 벌어진 일이다. 전문가들은 고령층의 소득별 연금 가입 기간 차이를 고려하면 소득대체율을 올리는 것보다 저소득층의 가입 기간을 보전하는 방향의 제도 개선이 효과적이라고 입을 모은다.

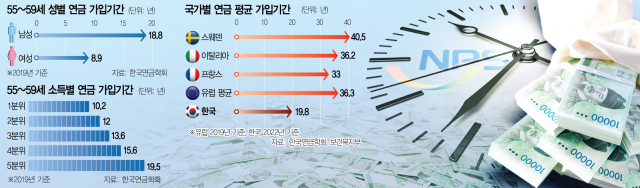

19일 김 교수가 2019년 기준 국민연금 의무 가입 기간(만 59세) 만료를 앞둔 만 55세에서 만 59세 사이의 가입자를 분석한 결과 소득 1분위(하위 0~20%) 가입자의 평균 가입 기간은 10.2년에 불과했다. 연금을 수령하기 위한 최소 가입 기간(10년)을 겨우 넘기는 수준이다. 반면 5분위(소득 하위 80~100%)의 평균 가입 기간은 19.5년으로 1분위의 2배에 육박했다.

이 같은 격차가 발생하는 것은 우리나라 연금제도가 아직 성숙기에 있기 때문이다. 현재 연금을 수령하고 있는 고령층이 청장년이던 시기에는 연금제도가 잘 갖춰지지 않았다. 상대적으로 안정된 직장에서 임금근로자로 일하던 고소득층이 빠르게 연금제도에 포섭됐다. 결과적으로 고소득층이 가입 기간도 더 길어지게 된 셈이다. 이강구 한국개발연구원(KDI) 연구위원은 “소위 말하는 정규직 월급쟁이던 분들은 오래 가입한 반면 비정규직이거나 자영업자였던 분들의 가입 기간은 짧은 구조”라고 설명했다.

실제로 2019년 기준 만 55~59세의 연금 평균 가입 기간을 성별로 분석해보면 임금근로자로 일하며 정년퇴직한 비율이 높은 남성은 18.8년인 데 비해 여성은 8.9년에 그쳤다. 종사자 지위별로 보면 상용직의 평균 가입 기간은 17.7년인 데 비해 임시·일용직은 11.3년이었다.

이런 격차는 연금 수급액 차이로 직결된다. 가입 기간에 따라 소득대체율이 두 배까지 차이 나기 때문이다. 최소 가입 기간인 10년을 채우면 소득대체율 20%가 보장된다. 이후 가입 기간이 1년 늘 때마다 소득대체율이 1%포인트씩 늘어난다. 가입 기간이 30년이 되면 소득대체율 40%를 달성할 수 있다. 저소득층은 평균 가입 기간이 짧기 때문에 명목 소득대체율(2028년 기준 40%)을 올려도 소득 개선 효과가 미미할 수밖에 없는 구조다.

사정이 이렇다 보니 보험료율과 소득대체율, 수급 개시 연령을 조정하는 모수 개혁은 연금 재정을 안정시키는 방향으로 하되 취약 계층의 가입 기반을 강화하는 쪽으로 가야 한다는 목소리가 나온다. 석재은 한림대 사회복지학과 교수는 “저소득 고령층의 국민연금 가입 기반이 약해 소득대체율을 올리는 것으로는 노인 빈곤을 해결하기 어려운 상황”이라며 “재정이 넉넉하다면 소득대체율을 올려서 나쁠 것이 없지만 제약이 있는 상황 속에서 우선순위를 정해야 한다”고 강조했다. 이미 연금 수급 연령이 된 고령층은 기초연금과 같은 공적 장치로 소득을 보전하고 앞으로 연금을 수급할 세대들은 가입 기간을 늘릴 수 있도록 제도적 지원을 하는 것이 바람직하다는 취지다.

연금 가입 상한 연령이 만 59세에 머물러 있는 것 또한 문제다. 청년 세대들도 첫 취업이 늦어지는 경우 가입 기간 30년을 달성하기 어려운 구조다. 김 교수는 “연금 수급 개시 연령이 만 65세라면 만 64세까지는 보험료를 내는 것이 원칙”이라며 “낮은 의무 가입 상한 연령은 평균 가입 기간을 끌어내리는 원인”이라고 지적했다. 김 교수는 이 외에도 △만 18세 국민연금 자동 가입 △출산, 군 복무 크레딧 대폭 확대 △기초연금 개선 등을 소득 보장 강화 방안으로 제시했다.

석 교수는 연금의 소득 보장 강화를 위해 제도를 개선하더라도 보험료를 인상하지 않으면 재정 안정은 담보할 수 없다는 점을 강조했다. 석 교수는 “현행 보험료(9%)는 균형 보험료 수준(19.8%)의 절반에 불과해 어떤 개혁 조치를 해도 장기 재정 전망에 부담이 된다”며 “21대 국회 공론화 과정에서 합의한 수준(13%)이나 그 이상으로 보험료율을 올리는 것이 개혁의 핵심”이라고 강조했다. 이 연구위원 역시 “연금 개혁 논의에서 보험료 인상은 필수 요건”이라며 “지난해 연금 개혁 민간자문위원회에서도 소득 보장론이든 재정 안정론이든 보험료를 상당 수준 올려야 한다는 데는 이견이 없었다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

joojh@sedaily.com

joojh@sedaily.com