빅테크들이 개발한 인공지능(AI) 기술이 반도체 집적회로(칩) 설계와 양자역학 계산과 같은 과학기술 분야에 적극 활용돼 작업 속도와 효율을 높이고 있다. 올해 노벨 화학상을 받은 구글 딥마인드 연구진의 단백질 분석 모델 ‘알파폴드’처럼 AI가 방정식과 물질 구조 같은 과학언어를 이해하는 수준까지 발전한 결과다. 빅테크들이 개발한 대규모언어모델(LLM)이 일상과 산업을 넘어 과학기술 분야의 혁신을 이끌어내고 있는 것이다.

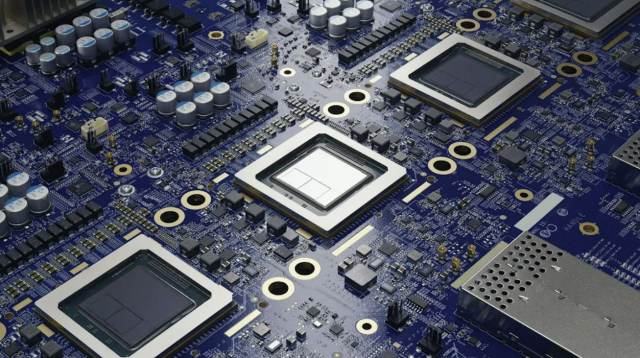

11일 정보기술(IT) 업계에 따르면 구글은 최근 국제학술지 ‘네이처’를 통해 칩 설계 AI ‘알파칩’을 자사 AI칩인 ‘텐서처리장치(TPU) 3세대’와 대만 미디어텍의 칩 설계에 사용했다고 밝혔다. 알파칩은 수작업으로 수주에서 수개월이 걸리는 설계 작업을 몇 시간 만에 해냈고 성능을 지속적으로 고도화한 최신 칩 ‘TPU 트릴리움(6세대)’은 인간 전문가보다 회로 길이를 6.2% 줄이는 최적화 성능을 보였다고 구글은 설명했다.

구글 딥마인드는 기존 물질의 원소 구성 등을 변화시켜 최적의 성능을 지닌 신소재를 찾을 수 있는 딥러닝 AI ‘물질 탐색용 그래프 네트워크(GNoME)’를 통해 10년간 220만 개의 신소재 물질 구조를 발굴했다. 기존 방식으로는 800년이 걸리는 분량이다. 아울러 또 다른 AI ‘페르미넷’은 양자역학 계산으로 전자 배치를 포함한 물질의 정밀 구조를 파악할 수 있다.

마이크로소프트(MS)는 기존 슈퍼컴퓨터로 2시간이 걸리는 기상예보 작업을 몇 초 만에 할 수 있는 ‘오로라’를 비롯해 양자역학 계산으로 소재 구조를 분석하는 ‘매터젠’과 ‘매터심’ 등을 출시했다. 메타의 최신 AI 모델 ‘라마3.1’은 자폐증 연구용 AI ‘니아’ 개발에 활용됐다. 석차옥 갤럭스 대표(서울대 화학과 교수)는 “알파폴드만 봐도 대학 연구실 수준에서는 만들 수 없는 대규모 모델”이라며 “앞으로 컴퓨팅 리소스(연산 자원)에 따라서 연구의 질이 달라질 것”이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

sookim@sedaily.com

sookim@sedaily.com