‘주 7일은 기본, 새벽 2시까지 연장 근무.’

노동 인권 수준이 낮은 후진국 이야기가 아니다. 인공지능(AI) 시장의 챔피언으로 급부상한 미국 엔비디아와 대만 TSMC에서 지금 이 순간에도 실제로 벌어지고 있는 일이다. 재계의 한 고위 관계자는 3일 “미국 실리콘밸리에는 고연봉으로 뒷받침되는 강력한 인센티브를 받기 위해 전 직원들이 자발적으로 일하는 문화가 이미 자리 잡았다”며 “스타트업도 오후 6시가 되면 칼퇴근하는 한국에서 이런 성공 신화가 나오기는 어려울 것”이라고 말했다. 주 52시간을 넘겨 일하면 불법이 되는 한국에서 집요하게 일에 매달려 성과를 내는 기업이 나타나기가 점점 어려워지고 있다는 의미다.

국내의 한 반도체 장비 업체 관계자는 “특히 연구개발(R&D) 업무는 집중 근무가 중요한데 문제를 발견해도 퇴근 시간 때문에 일을 뒤로 미루고, 늦게까지 근무하면 52시간을 맞추느라 다음 날 오후에 출근해야 하는 현재 구조에서는 혁신 속도가 점점 뒤처질 수밖에 없지 않느냐”고 말했다.

이 같은 ‘정체 현상’의 배경에는 업무의 차이를 인정하지 않는 경직된 노동법이 자리 잡고 있다. 미국·일본·영국 등이 업무 성격에 따라 노동시간을 유연하게 적용하는 것과 달리 한국은 전(全) 업종에 대해 주 52시간을 일괄 적용하면서 비효율이 발생하고 있다는 것이다.

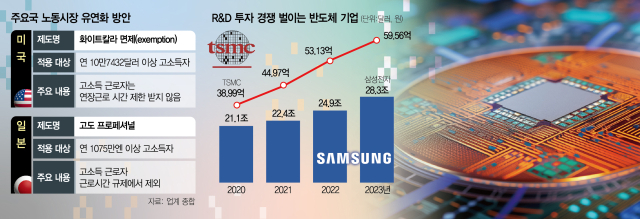

실제 미국에서는 ‘화이트칼라 면제’라는 노동 유연화 제도가 시행되고 있다. 이는 고위 관리직이나 행정직·전문직·컴퓨터직·영업직이면서 주 684달러(약 94만 원) 이상을 벌거나 연 10만 7432달러(약 1억 4800만 원)를 받는 고소득 근로자에 대해 근로시간 규제를 면제시켜주는 제도다. 미국은 기본적으로 주 40시간 근로 제도를 운영하고 있지만 이들 업종에 대해서는 연장근로 시간제한을 두고 있지 않다. 한마디로 최고급 인재가 마음껏 일을 하면서 성과를 내는 데 아무런 제한을 걸지 않는다는 것이다.

일본 역시 ‘고도 프로페셔널’ 제도를 2018년 시행해 신상품 연구개발과 애널리스트, 경영 컨설턴트 등 생산직이 아닌 근로자 중 연 소득 1075만 엔(약 9700만 원) 이상인 고소득자는 근로시간 규제를 받지 않도록 하고 있다. 국가 산업 경쟁력에서 R&D 집중 근무가 얼마나 중요한지 경쟁 국가들은 이미 진작부터 깨닫고 있었던 셈이다. 우리나라의 후발 주자로 볼 수 있는 중국의 테크 업계에서는 오전 9시부터 오후 9시까지 주 6일 일하는 일명 ‘996’ 문화가 관행으로 자리 잡은 지 오래다.

재계에서는 시대착오적 노동 규제의 부작용이 이미 나타나기 시작했다는 경고의 목소리도 나오고 있다. 메모리 분야는 간신히 1위를 지키고 있지만 설계나 파운드리(반도체 위탁 생산) 분야에서는 경쟁국과 점점 더 격차가 벌어지고 있기 때문이다. 실제 한국산업기술기획평가원(KETI)은 우리나라 차세대 반도체의 기술 수준이 미국(100점)보다 훨씬 낮은 86점에 불과했다고 지적했다. 이는 유럽(90.9점)과 일본(88.8점)에 모두 밀리는 결과다.

인재 육성에서도 어려움을 겪고 있다. 한국무역협회는 최근 보고서에서 우리나라 과학기술 연구 인력 부족 인원이 2019~2023년 800명에서 2024~2028년 4만 7000명으로 5년 새 60배 수준으로 증가할 것이라고 지적하기도 했다.

이에 따라 전문가들은 최소한 반도체 문제에 있어서만큼은 여야를 가릴 것 없이 입법 개혁을 서둘러야 한다고 목소리를 키우고 있다. 기술 발전의 속도가 매우 빠른 반도체 산업의 특성상 5년, 10년 장기 계획을 짜는 그 순간 격차가 뒤집어질 수 있다는 것이다. 실제 최선단 AI 메모리로 꼽히는 고대역폭메모리(HBM)의 경우 최선단 제품이 5세대 8단 제품에서 올해 12단 제품으로 바뀌었고 내년에는 6세대 제품 양산을 앞두고 있다.

경제 부처의 한 관계자는 “수출에서 반도체가 차지하는 비중이 20%에 이르고 반도체 수출이 10% 줄면 국내총생산(GDP)이 1% 가까이 쪼그라드는 게 우리나라의 현실”이라며 “정부도 유연한 노동 문화를 내세우고 있지만 야당의 반대가 심해 엄두를 내지 못하는 실정”이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

squiz@sedaily.com

squiz@sedaily.com