양자컴퓨터 기술을 두고 미중 패권경쟁이 격화하고 있다. 내년은 유엔이 정한 ‘국제 양자 과학기술의 해’로 업계에서는 양자기술 개발과 상용화에 속도가 붙는 ‘양자원년’으로 여겨진다. 1월 세계 최대 정보기술(IT) 행사 미국 소비자가전쇼(CES)에서도 양자를 주제로 한 프로그램도 신설됐다. 이 가운데 미국은 빅테크 기업을 중심으로 초격차 기술을 선봬는 한편 중국도 민·관 공조로 추격에 나섰다.

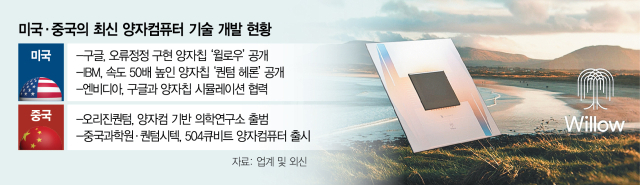

11일 신화통신에 따르면 중국 양자컴퓨터 기업 ‘오리진퀀텀컴퓨팅 테크놀로지’는 벙부의대와 함께 양자컴퓨터를 의학 연구에 활용하는 자국 최초의 연구기관 ‘허페이 양자컴퓨팅·데이터 의학연구소’를 출범했다. 방대하고 개인정보 유출에 민감한 의료 데이터를 양자컴퓨터로 분석·관리하고 신약 연구 등에도 응용해 의학 분야에서 양자컴퓨터 상용화를 앞당기겠다는 것이다. 오리진퀀텀은 1월 자체 양자컴퓨터 ‘오리진우콩’을 출시해 137개국에 보급했다. 또다른 기업 퀀텀시텍은 중국과학원과 504큐비트(양자정보처리 단위)급 양자칩 ‘샤오홍’를 개발하고 이를 탑재한 양자컴퓨터 ‘톈옌-504’를 6일 출시했다.

미국은 빅테크를 중심으로 초격차를 꾀한다. 구글은 9일(현지 시간) 최신형 양자칩 ‘윌로’를 공개했다. 윌로는 양자컴퓨터의 상용화를 가로막는 고질적 난제인 ‘오류정정’ 문제를 30년 만에 처음으로 해결, 큐비트(양자정보처리 단위)를 늘리면서도 ‘임곗값 이하’의 오류율을 달성할 수 있는 게 구글의 설명이다. 양자컴퓨터 성능을 높이려면 양자정보처리 단위인 큐비트 수를 늘려야 하지만 동시에 계산 오류도 잦아진다는 모순이 있다. 1000큐비트 양자컴퓨터도 등장했지만 1000번 계산에 1번꼴로 발생하는 잦은 오류를 오류정정을 통해 1조 번의 1번꼴로 줄이지 못하면 상업적 활용은 어렵다고 업계는 보고 있다.

윌로는 큐비트들을 사각형 격자 구조인 ‘표면 코드’로 묶어 서로 오류를 보정할 수 있는 시스템을 통해 이 모순을 풀었다. 큐비트가 많아질수록 오히려 오류율은 기하급수적으로 낮아지도록 설계된 것이다. 큐비트를 17개에서 49개, 97개로 늘릴 때마다 오류율이 거의 절반씩 떨어졌다고 구글은 전했다. 윌로는 또 특정 작업에서 현존 최강의 슈퍼컴퓨터 ‘프론티어’로도 10셉틸리언(10의 24제곱)년이 걸리는 작업을 5분 만에 해낼 수준의 연산 속도를 자랑한다.

IBM도 지난 달 최신 양자칩 ‘퀀텀 헤론’을 공개했다.최근 연세대학교 송도캠퍼스에 도입된 127큐비트급과 비교해 동일한 연산 작업에 걸리는 시간을 기존 112시간에서 2.2시간으로 50배 향상시킨 현존 최고 성능의 제품이라고 회사는 강조했다. IBM은 일본 이화학연구소(RIKEN)과 미국 클리블랜드클리닉 등 고성능 연산이 필요한 글로벌 연구기관을 집중 공략 중이다. 엔비디아는 직접 양자컴퓨터를 만들지는 않지만 그래픽처리장치(GPU) 기반 슈퍼컴퓨터 ‘에오스’를 앞세워 구글과 손잡았다. 실제처럼 양자칩 성능을 떨어뜨리는 노이즈(잡음) 환경을 시뮬레이션으로 구현해 성능시험을 지원한다.

한국은 양자기술을 인공지능(AI), 바이오와 함께 선점이 필요한 신기술인 3대 게임체인저로 정했지만 글로벌 경쟁 대응에 발빠르게 나서지 못하고 있다. 2030년대 1000큐비트 양자컴퓨터 등 개발로 미국과 중국을 추격하기 위해 내년 초 국가 컨트롤타워 ‘양자전략위원회’를 출범하고 본격적인 연구개발(R&D)과 산업 육성에 나선다는 방침이지만 최근 윤석열 대통령의 비상계엄 사태로 이마저도 차질이 예상된다. 과학기술정보통신부에 따르면 국가별 양자컴퓨터 기술 수준은 1위 미국을 100점으로 놓으면 중국이 35점으로 2위, 한국은 2.3점으로 12개국 중 꼴찌다. 이덕환 서강대 명예교수는 “이번 사태로 과학계도 위기에 놓였다”며 “리더십 재정비와 정책 재검토가 시급하다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

sookim@sedaily.com

sookim@sedaily.com