올해 상반기 공모펀드 직상장 시행을 앞두고 당국이 펀드 설정액 500억 원 이상의 우량 상품만 허용을 추진하면서 중소형 운용사들이 대거 이탈할 수 있다는 관측이 나온다. 공모펀드 직상장에 필수인 유동성공급자(LP) 역할을 할 증권사도 아직 3곳에 불과해 ‘높은 허들’로 인해 반쪽짜리 정책이 될 수 있다는 우려가 높다.

4일 금융투자업계 통계시스템에 따르면 지난달 말 기준으로 국내 전체 펀드 4504개 가운데 설정액 500억 원이 넘는 우량 펀드 비중은 20.8%(938개)로 나타났다. 한국거래소는 상품성이 검증된 우량 공모펀드를 중심으로 상장을 추진하기 위해 상장클래스(X클래스) 최소 설정액 70억 원 이상, X클래스를 포함한 펀드 전체 설정액 500억 원 이상 등의 요건을 검토하고 있다. 해당 기준을 그대로 적용하면 공모펀드 80%가 상장 대상에서 제외된다.

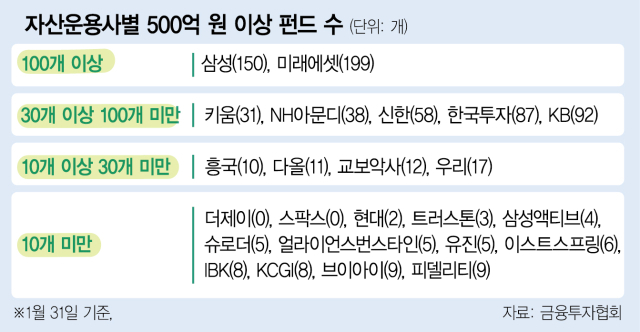

문제는 지난해 11월 공모펀드 직상장 참여를 위해 혁신금융서비스(샌드박스)로 신규 지정된 자산운용사 중에서도 500억 원이 넘는 펀드를 가진 곳이 많지 않다는 점이다. 샌드박스로 지정된 자산운용사 24개사 가운데 13개사는 자산 규모가 500억 원이 넘는 펀드 수가 10개 미만이다. 특히 더제이자산운용, 스팍스자산운용은 500억 원이 넘는 펀드가 단 하나도 없다.

흥국자산운용(10개), 다올자산운용(11개), 교보악사자산운용(12) 등 10개를 간신히 넘기는 운용사까지 합치면 16곳으로 샌드박스로 지정된 3곳 중 2곳은 500억 원이 넘는 펀드 수가 충분치 않은 셈이다. 직상장 대부분을 차지하는 주식형 펀드로 범위를 좁히면 펀드 수는 더욱 줄어든다. 공모펀드 직상장에 참여할 여력이 있는 대형 운용사 10여 곳을 중심으로 제도가 시행될 가능성이 크다는 관측이다.

당초 중소형 운용사들은 대형 운용사보다 펀드 규모가 작더라도 높은 수익률을 제시하면 승산이 있다고 판단했다. 공모펀드는 성과를 직접적으로 비교하기 어렵지만 직상장이 이뤄지면 상장지수펀드(ETF)처럼 모바일트레이딩시스템(MTS) 등으로 수익률을 쉽게 확인할 수 있기 때문이다. 그러나 500억 원이라는 허들이 생기면서 투자자들에게 수익률을 보여줄 수조차 없게 됐다는 불만이 나온다.

중소형 운용사 입장에선 LP 역할을 할 증권사를 구하는 일도 걱정거리다. 공모펀드 직상장 LP에 참여하는 증권사는 미래에셋증권, 한국투자증권, SK증권 등 3곳 뿐이다. 지난해 대규모 손실 사태로 신한투자증권이 LP에서 빠진 이후 추가 확충이 이뤄지지 않고 있다. 별다른 유인책이 없자 증권사들이 적극적으로 참여하지 않고 있다. 시장을 활성화하려면 LP의 호가 제시가 활발하게 이뤄져야 하는데 당국은 필요한 증권사를 직접 구하라는 입장이라 중소형 운용사들은 속만 끓이고 있다.

이같은 문제가 반복되자 대형 운용사들이 ETF에 주력하는 상황에서 정작 공모펀드 활성화가 절실한 중소형 운용사들을 외면하고 있다는 목소리가 커지고 있다. 정부는 펀드 투자자들이 ETF로 쏠리자 공모펀드 경쟁력을 높이기 위해 직상장 등을 추진해왔다.

한 중소 자산운용사 대표는 “펀드 규모를 제한하면서 공모펀드를 활성화하겠다는 당초 취지와는 다르게 일부 대형 운용사만 유리해지고 있다”며 “ETF에 투자할 여력이 없는데 공모펀드 직상장마저 참여할 수 없는 중소 운용사들은 점차 고사하게 될 것”이라고 털어놨다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jw@sedaily.com

jw@sedaily.com