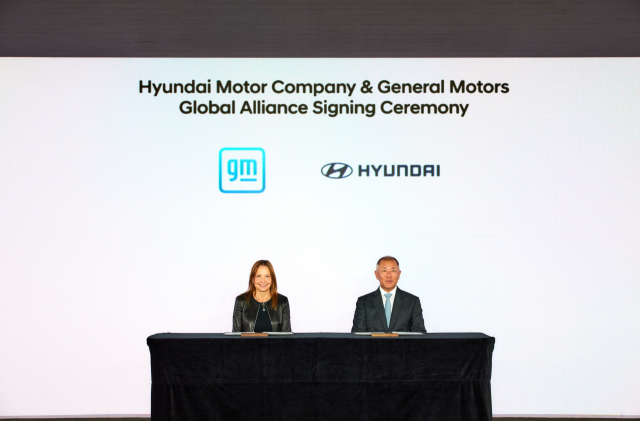

2024년 9월. 정의선 현대차그룹 회장과 메리 바라 미국 제너럴모터스(GM)가 뉴욕에서 만나 ‘포괄적 협력을 위한 양해각서(MOU)’를 체결한다는 깜짝 소식이 나왔을 때만 해도 무슨 일이 일어나는지 짐작하는 사람들은 많지 않았습니다.

두 회장은 현대차와 GM이 △승용·상용차량 △내연기관 △친환경 에너지 △전기 및 수소 기술의 공동 개발·생산 등을 위해 협력한다는 원칙적인 합의만 밝히고, 구체적인 실행 방안은 후속 협상으로 돌렸기 때문입니다.

세계 3위 완성차 업체인 현대차그룹과 미국 1위 완성차 기업 GM의 수장이 공개적으로 체결한 협약식은 큰 틀의 논의가 진척되지 않으면 진행되기 어려운 일입니다. 이 만남의 배경은 ‘관세 폭탄’을 손에 쥔 도널트 트럼프 2기 행정부가 미국에 들어서자 윤곽이 드러나고 있습니다. 현대차그룹과 GM이 ‘공급망 협력’을 가장 먼저 테이블 위에 놓고 논의한 사실이 알려지면서 입니다.

관세 부과 시 현대차·GM 모두 타격

‘공급망 동맹’ 시 생산·원가 부담 완화

관세 폭탄 다 못 피해도 최소화 가능

과거 포르쉐-벤츠 생산 공유하기도

‘공급망 동맹’ 시 생산·원가 부담 완화

관세 폭탄 다 못 피해도 최소화 가능

과거 포르쉐-벤츠 생산 공유하기도

기업은 진출한 국가의 정책에 유연하게 대응하며 사업을 해야 합니다. 지금은 트럼프 행정부가 미국의 무역 규칙(Rule)을 바꾸고 있습니다. 수입 자동차에 관세(25%)가 부과하겠다는 것입니다. 한국에서 각각 100만대, 40만대 이상 미국으로 수출하는 현대차·기아, 한국GM은 이익의 심각한 타격이 불가피합니다. 그런데 두 그룹이 손을 잡으면서 바뀌는 무역의 규칙에 대응할 새로운 방안들이 거론되고 있습니다.

특히 최악의 경우를 가정한 공동 생산 개념은 ‘신의 한 수’라는 평가도 나옵니다. 소비자들은 현대차는 현대차 공장에서 만드는 데 익숙하지만 시계를 넓혀보면 꼭 그렇지만은 않습니다.

기아만 해도 모닝과 레이 등 경차를 동희오토에 위탁 생산하고 있습니다. 기아는 유럽 시장에 글로벌 베스트셀링 스포츠유틸리티차(SUV) 스포티지를 내놓을 때도 독일의 카르만(Karmamm)이라는 업체에서 차를 위탁 생산해 판매했습니다.

꼭 위탁생산이 아니라도 과거 경영난을 겪던 포르쉐는 메르세데스-벤츠 500E의 개발에 참여하고 이 차의 엔진과 하체를 조립해서 다시 메르세데스-벤츠 공장으로 보내는 생산 협업을 했습니다. 이처럼 반조립제품(CKD)을 이용해 각 사의 생산 라인을 이용하면 조(兆) 단위로 들어가는 신규 공장 투자로 인한 위험을 줄이면서 생산량은 빠르게 늘릴 수 있는 장점이 있습니다. 현대차와 GM은 관세 폭탄이 날아들자 ‘공급망 협력’을 테이블 위에 올려놓으면서 이 같은 생산 공유의 가능성을 열어뒀습니다.

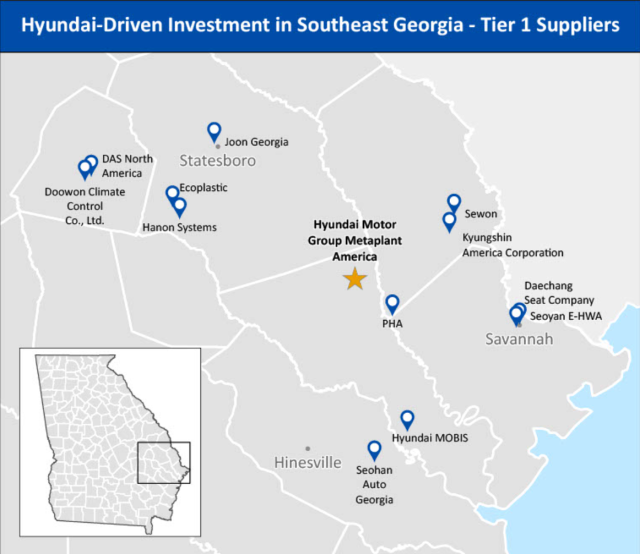

현대차·기아는 미국에 공장들이 있지만 판매량(약 171만 대)에 비해 생산 능력은 현재 70만~100만 대, 앞으로 120만 대로 한계가 뚜렷한 상황입니다. 결국 한국 공장에서 차를 수입해야 하는데 25%에 달하는 트럼프 관세에 노출될 가능성이 높습니다.

하지만 두 회사가 힘을 모으면 얘기가 달라집니다. GM은 미국에 보유한 조립 공장(Assembly)만 11곳이 있습니다. 이 곳에 투자를 해서 현대차·기아를 CKD 형태로 생산한다면 빠르게 미국 생산량을 늘릴 수 있습니다.

트럼프 대통령이 관세 폭탄을 들고 나왔을 때만 해도 현대차그룹이 속수무책으로 당할 것이라는 우려가 팽배했습니다. 하지만 6개월 전 GM과 맺은 협력을 통해 “다 생각이 있었다"는 것을 알려준 것일까요.

생산 공유는 최악의 상황 가정한 수단

내연기관 저물면 현 공급망 체계 부담

공급망 협력 땐 원가 개선 이익률 높여

GM 이어 도요타와 ‘공동 소싱’ 관측도

내연기관 저물면 현 공급망 체계 부담

공급망 협력 땐 원가 개선 이익률 높여

GM 이어 도요타와 ‘공동 소싱’ 관측도

현대차와 GM이 미국 공장의 생산 시설을 공유하는 방안은 말 그대로 최후의 수단입니다. 우선 GM조차 미국 생산 능력이 부족합니다. 미국에서 연간 약 270만 대를 판매하는 GM의 현지 생산 능력은 210만 여대로 알려져 있습니다. GM 공장에서 현대차·기아를 조립하려면 새로 공장을 짓는 것보다는 덜하지만 생산 라인을 새로 깔아야 하는 투자가 있어야 합니다. 트럼프 행정부가 끝나기를 기다리며 차라리 관세를 버티는 게 낫지 않을까요.

주목할 대목은 현대차와 GM가 관세를 맞고도 피해를 줄일 또 다른 수단이 있다는 점입니다. 바로 부품 공급망을 공유해 이익률을 끌어올리는 것입니다. 몇 년 전부터 디젤(경유)차를 사면 안 된다는 말들이 많았습니다. 왜 일까요. 판매량이 줄면 생산해야 할 부품도 줄어듭니다. 부품이 감소하면 대량 생산을 통해 단가를 낮추는 ‘규모의 경제’를 실현하기 어렵습니다. 소비자 입장에서는 디젤 차를 타는 기간이 길어질 수록 부품 가격이 높아질 위험을, 제조사는 부품을 만들어도 이익은 변변치 않은 상황에 직면합니다.

지금 가솔린을 비롯한 순수 내연기관 차의 실정이 그렇습니다. 전동화와 디지털 전환으로 인해 전 세계 자동차 시장은 하이브리드(HEV·PHEV)를 거쳐 전기차(EV)로 가는 일방통행 길로 접어들었습니다. 시간이 갈 수록 내연기관의 시장은 축소되고 필요한 부품도 함께 줄어들 것입니다.

하지만 여러 완성차 업체들이 부품 공급망을 공유하면 어떨까요. 지난해 9월 현대차그룹과 GM이 ‘포괄적 협력’을 체결할 때 밝힌 대로 부품을 비롯해 원자재, 철강, 기타 소재를 통합 소싱(sourcing)하는 것입니다. 완성차 업체들이 공동으로 사용할 부품을 공급 업체에 대량 주문하면 규모의 경제가 다시 만들어지고 조달 단가는 낮출 수 있습니다. 기업으로선 제조원가를 아끼고 이익률을 높일 수 있는 전략입니다.

이 때문에 현대차그룹과 GM이 포괄적 협력의 최우선 과제로 ‘공급망 협력'을 테이블 위에 올려놓았다는 것입니다. 업계에서는 현대차그룹이 GM과 공급망 협력에 그치지 않고 최근 밀착하고 있는 세계 1위 도요타자동차와도 공급망 협력에 나설 것이라는 관측도 나오고 있습니다. 트럼프의 관세 폭탄에 사정권에 든 현대차와 도요타를 이끄는 정의선 회장과 도요타 아키오 회장은 지난해 말부터 부쩍 밀착하는 모습을 공개적으로 연출하고 있습니다.

물론 완성차 업체들의 이 같은 합종연횡이 쉬운 일은 아닙니다. 조립 라인을 추가하기 위해 설계, 투자하고 공급망을 조율하는 과정이 얼마나 걸릴지는 아무도 모릅니다. 최근 일본 혼다와 닛산의 합병처럼 하루 아침에 돌아설 수도 있습니다. 그렇지만 하늘이 무너져도 솟아날 구멍은 있다는 메시지는 되지 않을까요.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

bluesquare@sedaily.com

bluesquare@sedaily.com