반도체처럼 백신 같은 바이오 신약·신소재의 원료를 수십배 빠르게 생산할 수 있는 제조 인프라 ‘국가 바이오파운드리’ 구축 사업이 본궤도에 오른다. 구글 딥마인드의 ‘알파폴드’가 주도하는 신약 설계 기술에 이어 신약을 대량 공급해 시장을 선점할 수 있는 제조 기술이 글로벌 바이오 경쟁의 핵심으로 떠오르면서 우리 정부 역시 육성법과 전담조직을 만들고 관련 대응에 박차를 가한다는 구상이다.

10일 과학기술계에 따르면 과학기술정보통신부와 한국생명공학연구원은 최근 이승구 생명연 합성생물학연구소장을 국가 바이오파운드리 사업단장으로 선임했다. 이 단장은 바이오파운드리를 구현하는 바이오 제조 기술 분야인 합성생물학에서 손꼽히는 석학이다. 한국과학기술원(KAIST)에서 생물공학으로 박사 학위를 받았고 단일세포 수준에서 미량 효소활성을 초고속 탐색하는 지능형 유전자회로(GESS) 등의 관련 기술 개발을 주도했다.

정부는 이 단장을 중심으로 실무진 구성 작업을 마치는 대로 조만간 국가 바이오파운드리 사업단을 출범한다. 사업단은 올해부터 2029년까지 5년 간 1263억 원을 투입해 국가 바이오파운드리를 짓고 활용하는 ‘바이오파운드리 인프라 및 활용기반 구축사업’을 전담한다. 글로벌 빅파마(대형 제약사)와의 경쟁에 필수가 됐지만 개별 기업이 갖추기에는 부담이 큰 대형 인프라를 정부 차원에서 구축하고 이를 기업이 활용할 수 있는 연구개발(R&D) 과제들을 마련해 바이오 제조 기술을 국산화하고 신약·신소재 개발을 앞당길 방침이다.

바이오파운드리는 인공지능(AI)·로봇공학 등을 적용한 자동화 공정으로 유전자·단백질·인공세포·균주 같은 생명체 구성물, 즉 바이오 신약과 신소재 원료의 생산 속도를 획기적으로 높이는 제조시설이다. 사람이 직접 원료를 합성하는 것보다 5배에서 수십배 빠른 것으로 알려졌다. 모더나가 메신저리보핵산(mRNA) 백신의 원료인 ‘핵산 중합효소’를 바이오파운드리로 대량 생산해 코로나19 대유행을 단기간에 종식시킨 사례가 대표적이다.

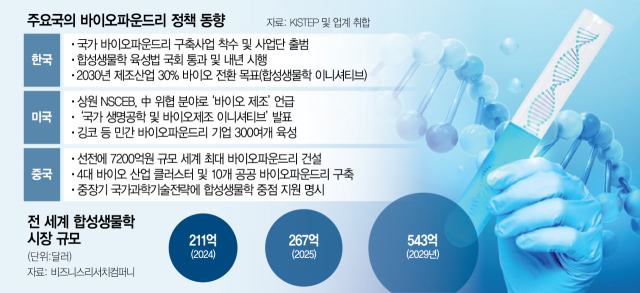

반도체 회로를 설계하는 팹리스와 이를 양산하는 파운드리가 반도체 산업의 양대 축을 이루듯 바이오 산업 역시 알파폴드 같은 AI 기술을 통한 신약 설계 혁신에 이어 제조 기술이 주목받고 있다. 한국과학기술기획평가원(KISTEP)에 따르면 전 세계 합성생물학 시장 규모는 2031년 717억 달러(약 105조 원)를 이룰 전망이다. 이에 미국·중국 간 주도권 경쟁이 치열하다. 외신에 따르면 8일(현지시간) 미국 연방상원 신흥바이오테크국가안보위원회(NSCEB)는 바이오 분야에서 3년 내 중국에 추월당할 수 있다고 경고하며 중국이 위협하는 기술로 AI 약물 발굴과 함께 바이오 제조를 꼽았다.

미국은 2022년 ‘국가 생명공학 및 바이오제조 이니셔티브’를 발표했고 국방부(DOD)와 고등연구계획국(DARPA)을 중심으로 바이오파운드리에 집중 투자 중이다. 캘리포니아와 보스턴 클러스터를 거점으로 300개 이상의 관련 기업을 육성 중이다. 모더나와 협력한 깅코바이오웍스, 역시 자체 바이오파운드리로 7년 간 15개 신약 물질을 상용화한 아미리스 등이 대표 기업이다. 중국은 선전에 세계 최대인 7200억 원 규모를 포함해 10개의 공공 바이오파운드리를 구축했다. 역시 2035년까지의 장기 계획인 ‘과학기술 중점업무 추진계획’에서 합성생물학을 중점 지원 분야로 꼽았다.

국내에서는 이달 초 바이오파운드리 구축 등 바이오 제조 분야 지원의 법적 근거를 담은 ‘합성생물학 육성법’이 국회를 통과했고 정부는 2030년까지 기조 제조산업의 30%를 바이오 방식으로 전환하는 중장기 계획 ‘합성생물학 이니셔티브’를 추진 중이다. 이상엽 국가바이오위원회 부위원장(KAIST 특임교수)는 “국가 바이오파운드리의 활용성을 극대화해서 하나를 개발하더라도 미국·중국이 10개 개발하는 것과 맞먹는 수준의 (바이오 제조 분야) 질적 성장이 필요하다”며 “유전자변형생물체(LMO) 등 뒤따라올 수밖에 없는 규제 문제에도 과학적 증거 기반의 대응으로 산업 성장을 저해하지 않아야 한다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

sookim@sedaily.com

sookim@sedaily.com