일촉즉발로 치닫고 있는 미국과 중국 간 관세전쟁이 한국 배터리 기업에 일대 기회가 될 것으로 전망된다. 미국 전체 수입 배터리 중 60%가 넘는 중국산 제품이 관세 폭탄을 맞으면서 현지 생산능력을 갖춘 국내 배터리 3사를 찾는 수요가 늘어나고 있다는 분석이다.

11일 배터리 업계에 따르면 미국의 대(對)중국 고율 관세 부과에 따른 시장 재편으로 LG에너지솔루션·SK온·삼성SDI 등 국내 배터리 3사가 수혜를 볼 가능성이 커지고 있다. 도널드 트럼프 미 행정부가 매섭게 성장하는 중국 배터리 업계에 엄청난 관세를 매기자 미국 현지에서 생산 거점을 대거 확보한 K배터리의 제품 경쟁력이 상승한 것이다.

미국이 중국산 배터리에 부과할 관세율은 73.4%에 달한다. 애초 중국산 배터리에 적용됐던 관세는 28.4%였는데 트럼프 2기 행정부 들어 20%의 보편관세를 추가로 부과했고 다음 달 3일에는 25% 관세(자동차 부품)까지 더해진다. 특히 배터리가 개별 품목은 아니어서 관세전쟁 격화로 트럼프 대통령이 예고한 145% 상호관세에 포함될 가능성도 점쳐진다.

미국무역위원회(USTIC)에 따르면 지난해 수입된 중국산 전기차용 리튬이온 배터리는 29억 7800만 달러(약 4조 3150억 원)로 리튬이온 배터리 전체 수입액인 48억 9100만 달러(약 7조 800억 원)의 60.9%에 달한다. 하지만 고율 관세 때문에 중국산 배터리의 경쟁력은 미국에서 완전히 상실될 위기다.

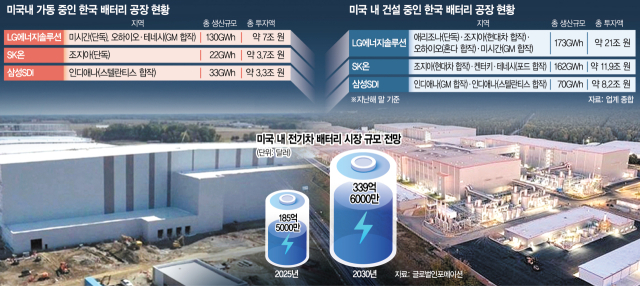

업계에서는 미국 시장에서 중국산 배터리가 차지했던 지배력을 국내 배터리 3사가 대거 확보할 것으로 보고 있다. 국내 배터리 3사는 2012년 북미 첫 단독 공장을 지은 LG에너지솔루션을 시작으로 현재 미국 미시간주·오하이오주 등에 5개 공장을 가동하며 총 188GWh(기가와트시) 규모의 배터리 생산능력을 갖췄다. 건설 중인 11개 공장까지 완공될 경우 국내 배터리 업계 미국 내 생산능력은 590GWh에 이를 것으로 전망된다. 국내 배터리 3사가 미국에 투자했거나 투자를 진행 중인 규모만 55조 원에 달한다.

미국에 남아 있는 경쟁사 중에서는 일본 파나소닉만이 유의미한 양산 체계를 구축하고 있다. 파나소닉은 네바다주에 테슬라와 공동 투자해 35GWh 규모의 공장을 운영 중이다. 파나소닉은 상반기 중 캔자스주에 30GWh 규모의 신규 공장을 완성해 가동할 예정이지만 이를 합쳐도 총생산능력은 65GWh에 불과해 국내 배터리 업체들의 덩치와는 비교가 되지 않는다.

글로벌 완성차들 역시 한국 배터리 삼총사의 미국 내 공급망과 기술력을 높이 평가하는 것으로 전해졌다. 최근 SK온이 닛산과 15조 원 규모의 전기차 배터리 공급계약을 체결한 것도 이 같은 연장선에 있다. 닛산은 향후 3년간 글로벌 시장에서 출시할 신차 30종 중 16종을 전기차로 내놓을 계획이다. 닛산이 SK온 배터리를 선택한 것은 파나소닉 등 일본 배터리 기업의 미국 내 생산능력이 충분치 않아 적기 공급이 어렵다고 판단했기 때문으로 분석된다. 폭스바겐그룹 역시 포르쉐와 아우디 등 일부 차종을 중심으로 미국 내 전기차 생산을 검토하고 있다. 미국 내 생산이 확정되면 한국 기업이 배터리를 공급할 가능성이 높다.

경쟁사들이 미국 현지에 새롭게 진출하기 어려운 진입장벽도 국내 업체들에 우호적이다. 국내 배터리 3사는 미국의 인플레이션감축법(IRA) 첨단 제조 생산세액공제(AMPC)에 따라 지원금을 받고 있다. 해당 제도는 2030년부터 혜택이 줄어드는데 부지 선정부터 인허가 획득, 공장 건설 등 복잡한 절차를 거쳐야 해 미국에 공장을 짓는 신규 기업은 혜택을 받기 어려운 구조다.

업계 관계자는 “저렴한 가격을 앞세워 수요를 끌어모았던 중국산 배터리가 관세 폭탄을 맞게 돼 경쟁력을 잃고 있다”면서 “이 기회를 국내 배터리 업계가 적극 공략하면 몸값을 최대한 높일 수 있을 것”이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

yul@sedaily.com

yul@sedaily.com