2000년대 초반 휴머노이드 로봇 기술이 개화할 즈음 한국의 기술력은 세계 정상급을 달렸다. 2005년 한국과학기술연구원(KIST)이 ‘마루’와 ‘아라’를 공개했고 한국과학기술원(KAIST)도 ‘휴보’를 개발했다. 휴보는 2015년 미국 국방성 산하 방위고등연구계획국(DARPA) 경진 대회에서 우승도 했다. 하지만 10여 년이 흐른 지금 한국의 휴머노이드 로봇 기술력은 고급형에서는 미국에, 보급형에서는 중국에 각각 뒤처져 있다.

7일 업계와 과학계에 따르면 첨단 제조업의 상징이 된 휴머노이드 로봇 경쟁에서 한국은 뒤로 계속 밀리고 있다. 삼성전자 미래로봇추진단장을 맡고 있는 레인보우로보틱스의 창업자 오준호 KAIST 명예교수는 휴머노이드 로봇을 액추에이터(구동장치)와 외형, 인공지능(AI) 기반 작업 능력 등 분야별로 평가했다. 평가 결과 고급형에서는 미국의 기술력이 100일 때 한국은 85~90, 보급형에서는 중국이 100일 때 한국은 90~95 수준으로 나타났다. 오 교수는 “아직은 격차가 크지 않기 때문에 한국 기업들도 연구개발(R&D) 노력과 투자에 따라 2~3년 내 다시 세계 최고 수준에 오를 수도 있다”고 진단했다.

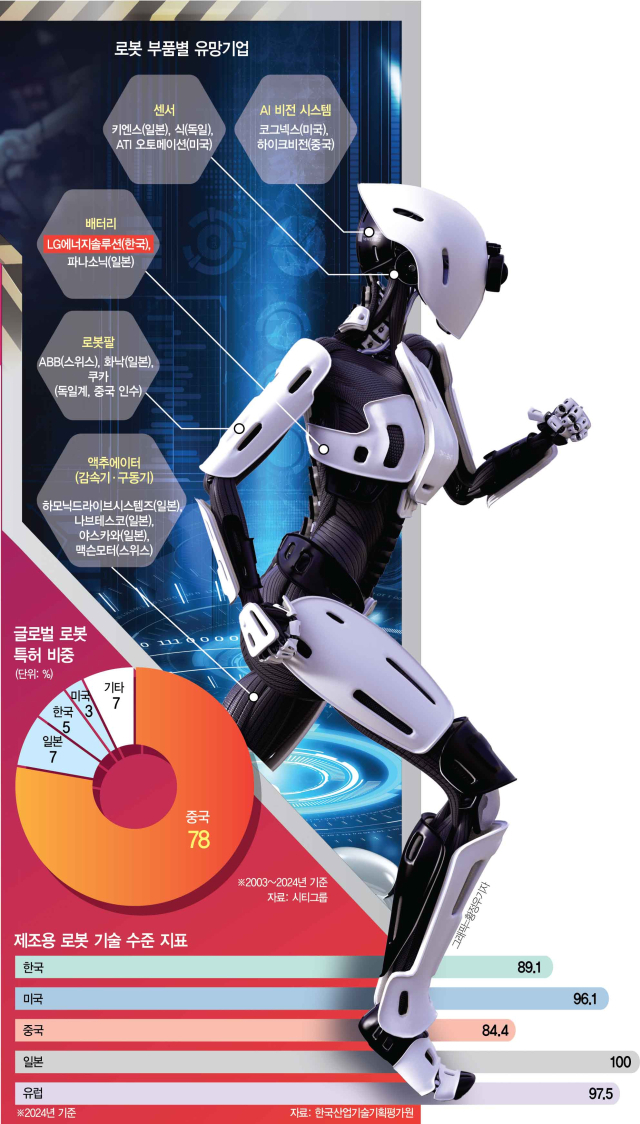

산업연구원(KIET)이 발표한 제조용 로봇산업 경쟁력 종합 진단에 따르면 한국의 제조용 로봇산업 종합 경쟁력 점수는 75.9점으로 일본(98.5점)과 독일(95.4점)에 비해 현저히 낮다. 중국(74점)보다는 소폭 앞섰지만 조달과 수요 면에서는 중국이 한국보다 점수가 높았다.

다른 제조업과 마찬가지로 로봇 역시 중국은 무섭게 성장하고 있다. 모건스탠리에 따르면 최근 5년 동안 출원된 휴머노이드 로봇 관련 특허 건수는 중국이 5688건으로 1위를 기록했다. 미국(1483건)과 일본(1195건) 모두 1000건을 넘겼지만 한국은 368건에 그쳤다.

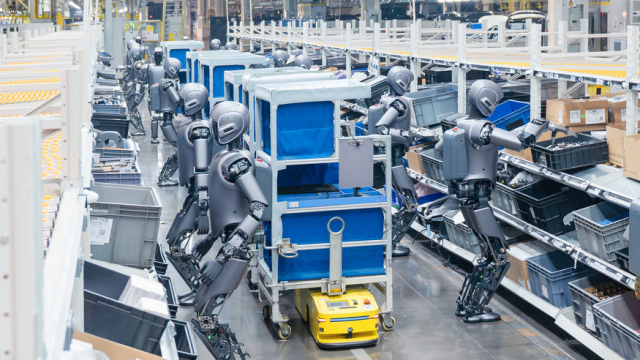

메리츠증권에 따르면 로봇 구동의 세 가지 핵심 요소 중 하나로 꼽히는 감속기의 경우 중국 로봇산업에서 자체 조달 비율이 70%까지 치솟았다. 지난해 중국의 대표적 로봇 업체인 유비테크는 로봇이나 정밀기계에 사용되는 모터 제어장치인 서보 드라이버의 국산화율을 40%에서 90%까지 끌어올렸다고 밝히기도 했다.

반면 한국의 경우 로봇 구동부 부품의 국산화율은 20%대, 모터와 감속기는 30%대 중반 수준에 그친다. 특히 고정밀 감속기와 서보 모터의 경우 일본 수입 의존도가 매우 높다. 부품 가격 상승이나 공급망 변동 시 타격을 크게 입을 수밖에 없다는 뜻이다. 로봇산업에서 주요 3대 부품인 감속기와 서보 모터, 서보 컨트롤러의 원가 비중은 70%에 달한다.

양승윤 유진투자증권 연구원은 “중국 로봇산업은 미국의 견제에 대응해 제조와 부품, 소프트웨어(SW) 밸류체인 내재화가 상당 부분 진행됐다”면서 “거대 내수시장을 바탕으로 양산 체제에 돌입하는 단계에 이르고 있다”고 말했다.

자금 조달 측면에서도 주요 경쟁국과의 격차는 커지고 있다. 중국 정부는 최근 로봇산업을 위해 1370억 달러(약 188조 원) 규모의 국가 주도형 벤처캐피털 펀드를 조성할 것이라고 밝혔지만 한국의 휴머노이드 로봇 개발을 위해 출범한 ‘K휴머노이드연합’의 지원금은 1조 원 수준이다. 민간투자도 마찬가지다. 한국로봇산업진흥원의 로봇 산업 실태 조사에 따르면 2023년 기준 한국의 전체 로봇 업체(4521개) 중 외부 투자를 유치한 기업은 1.7%(42개)에 불과했고 이들 중 절반(49.4%)은 투자받은 금액이 10억 원 미만이었다. 올해 미국 피규어AI와 앱트로닉·스킬드AI·어질리티로보틱스 등의 주요 로봇 업체들이 5000억~7000억 원 수준의 자금 조달에 나선 것과 대비된다.

첨단 제조업의 핵심 축인 AI 분야에도 한국은 생태계 조성에 어려움을 겪고 있다. 미국에서는 오픈AI·구글·엔비디아 등 반도체 설계와 AI 모델 선두 주자가 활약하고 있고 대만은 TSMC를 중심으로 한 탄탄한 소부장(소재·부품·장비) 생태계를 갖췄다. 중국마저 딥시크를 비롯한 AI 모델과 CXMT·SMIC 등의 반도체 업체까지 가세해 미국에 맞서고 있지만 한국은 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM)를 제외하면 AI 산업 내 주도권이 미미한 수준이다.

스탠퍼드대 인간중심AI연구소가 집계한 지난해 각국의 AI 민간 부문 투자 규모 조사에서 한국의 투자액은 13억 3000만 달러로 미국(1099억 8000만 달러), 중국(92억 9000만 달러)과 비교해 현저히 적었다.

김상봉 한성대 경제학과 교수는 “올해 국내 제조업 취업자 비중이 15%대로 역대 최저를 기록했고 국내총생산(GDP) 내 제조업 비중도 10년간 하락세를 보이고 있다”면서 “고부가가치 기술 육성과 R&D 투자 지원을 통해 첨단 제조업으로의 전환에 속도를 내야 할 때”라고 촉구했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

we1228@sedaily.com

we1228@sedaily.com