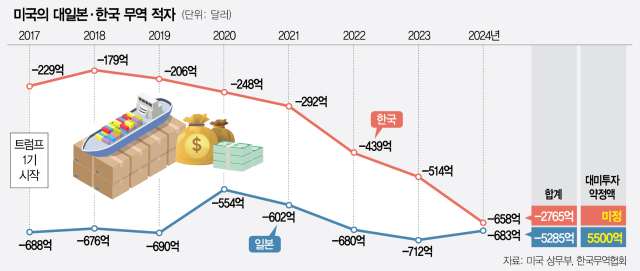

일본이 미국의 상호관세율을 10%포인트 내리는 조건으로 약속한 5500억 달러(약 758조 원) 규모의 투자가 도널드 트럼프 행정부 1기 내각 출범 이후 미국의 대일본 누적 적자와 비슷한 금액인 것으로 나타났다. 미국의 주먹구구식 상호관세 셈법에 비춰 볼 때 “우리가 적자를 본만큼 투자하라”는 요구가 나왔을 수 있다는 게 전문가들의 분석이다. 이 기간 약 2800억 달러의 대미 흑자를 낸 우리나라에도 비상이 걸렸다.

25일 산업통상자원부 등 관계부처와 일본 언론 등에 따르면 일본이 협상 초기였던 5월에 제시한 투자 금액은 1000억 달러 수준이었다. 하지만 ‘빅 딜’을 원하는 미국의 압박에 일본은 투자 금액을 점차 높였고 일본 측 관세 협상 대표인 아카자와 료세이 경제재생상이 도널드 트럼프 대통령과의 최종 협상장에 들고 간 금액은 4000억 달러로 불어났다. 이후 일본 측이 제시한 4000억 달러를 5500억 달러로 만든 것은 트럼프 대통령이었다. 그는 관세를 1%포인트 낮출 때마다 태클을 걸며 보잉 비행기 구매, 반도체 투자액 확대 등을 요구한 것으로 알려졌다.

약 70분간의 면담 끝에 트럼프 대통령이 마침내 “오케이”를 외친 5500억 달러는 트럼프 1기가 출범한 2017년부터 지난해까지 8년 동안 일본이 미국을 상대로 본 흑자 규모와 거의 같다. 미국 상무부에 따르면 2017~2024년 미국의 대일 무역수지 적자는 5285억 달러에 이른다. 미국 입장에서는 8년간의 적자를 한 방에 털어낸 셈이다.

이 같은 주먹구구 계산법은 트럼프 대통령의 전매특허다. 앞서 4월 국가별 상호관세를 발표할 때도 미국은 미국의 무역적자액을 수입액으로 나누는 단순한 방식을 적용한 바 있다.

미국이 내민 계산서에 이 같은 공식이 적용된 것이 사실이라면 우리나라도 수백조 단위 투자를 압박받을 것으로 보인다. 한국의 대미국 무역흑자는 이 기간 2765억 달러(약 381조 원)에 이른다. 한국이 미국 측에 제시한 것으로 전해진 ‘1000억 달러+ɑ’ 투자 계획에 미국이 꼼짝도 하지 않았던 이유를 짐작해볼 수 있는 대목이다. 하워드 러트닉 상무장관은 우리나라에 4000억 달러를 투자해 달라고 요구했던 것으로 알려져 있다.

하지만 한국과 일본의 체급 차이를 감안했을 때 이 같은 투자 요구는 도저히 받아들일 수 없다는 게 전문가들의 지적이다. 지난해 기준 일본의 명목 국내총생산(GDP)은 약 4조 1000억 달러로 한국(약 1조 9000억 달러)보다 2배 이상 크다. 외교부 2차관을 지낸 이태호 법무법인 광장 고문은 “한 해 정부 예산이 올해 본예산 기준 673조 원인데 5500억 달러는 이를 넘어서는 수준”이라며 “장기간에 걸쳐 집행한다고 해도 우리에게는 버거운 액수”라고 우려했다.

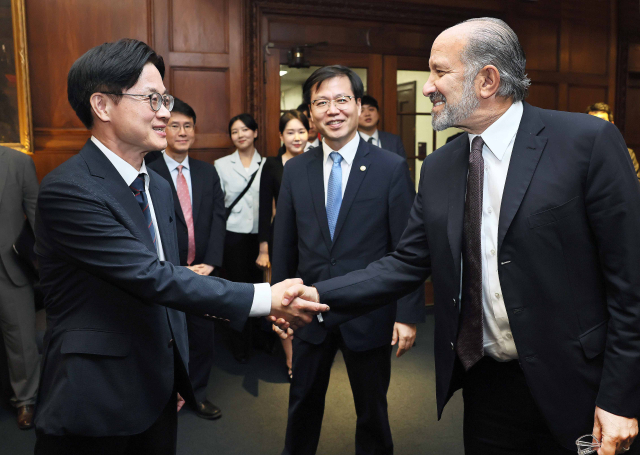

한편 미국 워싱턴DC에서 상무부와 협상을 진행 중인 김정관 산업부 장관, 여한구 통상교섭본부장 등 정부 협상팀은 당초 25일(현지 시간)로 예정했던 귀국일을 미루고 막판 추가 협상에 나설 것으로 보인다. 앞서 김 장관과 여 본부장은 24일 오전 러트닉 장관과 관세 협상 타결 방안을 논의하고 미국이 예고한 상호관세 부과 유예 종료일인 8월 1일 이전에 상호 호혜적 타결 방안을 도출하겠다는 의지를 재확인한 바 있다. 산업부의 한 관계자는 “러트닉 장관과의 추가 협상을 현재 조율 중”이라며 “귀국 일정을 확정하지 않은 상태”라고 말했다.

국내에서는 대통령실이 급히 통상대책회의를 소집하고 나섰다. 위성락 국가안보실장이 마코 루비오 미국 국무장관을 직접 만나려다 유선으로 협의를 진행하는 데 그치고 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 미국에서 진행하기로 했던 ‘2+2 한미 고위급 관세 협상’도 구 경제부총리 출국 직전에 불발되면서 ‘빨간불’이 켜졌기 때문이다. 게다가 미 하원은 24일 한기정 공정거래위원장에게 한국 정부의 온라인플랫폼법 제정 시도에 대한 우려를 담은 서한을 보내며 압박을 더하기도 했다.

일각에서는 대통령실의 대응이 한 박자씩 늦다는 지적도 제기된다. 김태황 명지대 국제통상학과 교수는 “대통령실이 의견 수렴에 소극적”이라며 “쌀·소고기·사과 등 농산물 시장 개방과 같이 미국이 요구한 민감한 사안에 대해 적극적 대응이 필요하다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jo@sedaily.com

jo@sedaily.com