개인마다 다른 유전적·환경적 요인, 생활습관 등을 미리 인지해 개인별 맞춤형 치료법을 제공하는 ‘정밀의료(Precision medicine)’는 미래 의료의 패러다임을 선도할 핵심 키워드 중 하나다. 이 같은 ‘정밀의료’의 첫 번째 문을 열 열쇠로 꼽히는 것이 다름 아닌 유전체다. 눈 색깔, 키, 피부색처럼 개개인의 유전적 형질은 물론 어떤 약물에 좀 더 민감한지, 어떤 질병에 취약한지 등의 정보까지 고스란히 담고 있는 ‘생명의 설계도’다. 지난 2003년 인간의 32억 염기쌍이 처음 해독된 후 약 13년이 지난 현재 유전체를 활용한 의학 분야는 느리지만 꾸준히 발전하고 있다.

◇유전체 검사, 질병의 미스터리를 풀다=아직은 다소 낯선 유전체 검사가 가장 활발한 곳은 희귀질환 진단과 치료 분야다. 원인 모를 이유로 고통받는 환자와 건강한 사람의 유전체를 서로 비교·분석함으로써 무엇이 문제인지를 밝혀낸다. 유전체 스크리닝을 통해 치료된 첫 번째 환자로 꼽히는 니컬러스 볼커가 대표적 사례다. 볼커는 두 살이 되던 2006년 음식만 먹으면 대장에 구멍이 뚫리는 원인 모를 질병을 앓기 시작했다. 구멍을 통해 체내로 쏟아지는 분비물은 각종 염증을 유발하며 볼커를 여러 번 죽음의 문턱으로 이끌었다. 원인 파악을 위해 수백 번의 검사와 수술이 진행됐지만 모두 헛수고였다. 볼커가 여섯 살이 되던 2010년 의료진은 마지막 수단으로 유전체 검사를 했고 마침내 범인을 찾아냈다. 볼커의 32억개 유전자 염기 서열 중 단 하나 ‘XIAP’라는 면역조절 유전자의 변이가 이 모든 고통의 원인이었다. 볼커는 골수이식을 통해 문제를 교정했고 지금은 건강한 것으로 알려졌다.

우리나라에서도 지난해 11월 비슷한 치료 사례가 나왔다. 서울대 어린이병원 소아청소년과 고재성·문진수 교수와 의과학과 최무림 교수, 광주과학기술원 박성규 교수 공동연구팀은 14세 김모양이 생후 3개월부터 앓아온 희귀성 장 질환의 원인을 유전체 분석을 통해 밝혀냈다. 자가면역반응을 조절하는 유전자 ‘CTLA4’에 돌연변이가 일어난 것이 원인임을 확인한 연구팀은 CTLA4의 역할을 보완할 수 있는 약물을 투여함으로써 김양을 치료했다.

의료 선진국의 의과학자들은 또 하나의 유전자 기술을 활용해 희귀질환을 완벽히 치료하는 미래를 꿈꾸는 중이다. 특정 유전자를 자르고 붙일 수 있는 ‘크리스퍼(CRISPR/Cas9)’ 유전자 가위를 이용해 아직 치료제가 없는 희귀병을 고치려는 시도가 늘어난 것이다. 아직은 대부분의 연구가 쥐 등 동물실험(전임상)에 그친 상황이지만 조만간 인간 임상도 줄을 이을 것이라는 게 학계의 전망이다.

◇‘맞춤형 치료’로 꿈꾸는 난치암 정복=유전체 연구·치료가 활발한 또 하나의 분야는 대표적 난치병으로 꼽히는 암이다. 암은 사람마다 발병 원인에서부터 증상·치료법에 이르기까지 천차만별로 다르다는 점이 가장 큰 문제다. 누군가에게는 꼭 맞는 항암제도 다른 이에게는 독이 될 수 있다. 이때 유전자 검사는 암 환자에게 잘 맞는 약물을 찾는 한편 맞지 않는 약물을 피하게끔 돕는다. 암 유전자 검사를 통해 암을 유발한 유전자 돌연변이를 찾아낼 수도 있다. 이를 교정할 수 있는 표적 항암제가 있다면 드라마틱한 치료 효과가 가능하다.

조금 다른 형태의 개인 맞춤 의학으로는 ‘아바타’를 활용한 치료도 있다. 환자의 유전·질병 정보를 삽입한 아바타를 만들어 여러 치료법이나 약물을 미리 테스트해보는 것이다. 예로 삼성서울병원이 2013년부터 진행하고 있는 뇌종양 ‘아바타 스캔’을 들 수 있다. 수술로 제거한 뇌종양을 잘게 잘라 쥐에게 이식해 ‘아바타 마우스’를 만든 후 여러 항암제를 골고루 투여, 그중 종양이 가장 줄어드는 약물을 택해 환자에게 다시 투여하는 방식이다.

정보기술(IT) 발달에 따라 개인 맞춤 치료를 가능하게 하는 ‘아바타’도 진화하는 모습이다. 지난해 10월 미국 샌디에이고에서 문을 연 ‘헬스뉴클레오스’에서는 환자의 유전자, 혈액, 심장박동, 혈압, 몸속 미생물 등의 생체 정보를 4D 초음파, 자기공명장치(MRI) 등 최신 기기로 담아 3차원 아바타를 만들어준다. 환자는 스마트폰 애플리케이션 안의 아바타를 구석구석 탐색해 자신의 건강에 어떤 유전적·환경적 위협 요소가 있는지를 확인할 수 있다. 이 회사는 ‘인간 게놈 프로젝트’의 주역 중 한 명이자 기업가치가 2조원에 이르는 유전자 분석업체 ‘휴먼롱제비티’의 창립자 크레이그 벤터가 설립했다.

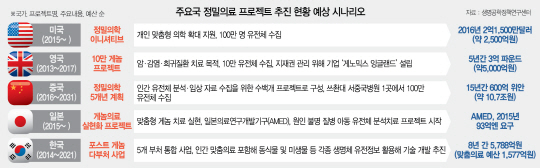

◇관건은 빅데이터, 유전자 전쟁 뛰어든 정부·기업들=유전체 활용 질병 예측과 진단·치료를 달성하기 위해 필수적으로 갖춰야 하는 것이 유전체 빅데이터다. 한 사람의 유전체만으로는 아무것도 할 수 없다는 의미다. 비교·분석할 만한 정상 대조군이 충분하지 않으면 유전자와 질병 간의 상관관계를 설정하는 데 오류가 생기기 십상이다. 반대로 데이터 규모가 크고 정밀하며 유전체에 연관된 부가 정보가 풍부하다면 원인 유전자를 찾는 게 쉬워지고 데이터의 가치도 높아진다. 영국·미국 등 선진국이 10만, 100만 유전체 확보를 위해 대규모 예산을 쏟아붓는 것도 향후 정밀의료 시대에 주도권을 쥐기 위해서다.

최근에는 제약업계의 분위기도 사뭇 달라졌다. 여타 신약 기술 개발에 비해 유전체 연구에 인색했던 다국적 제약사들이 본격적으로 팔을 걷어붙였다. 올 4월 영국 제약사 아스트라제네카는 향후 10년 내에 200만명으로부터 유전체 정보를 수집해 질병과 희귀 돌연변이를 찾아내고 관련 신약을 개발할 계획을 밝혔다. 일본 제약사 다케다약품공업은 일본·미국·유럽연합(EU) 등의 13개 제약회사와 공동으로 유전자 정보를 활용해 신약을 개발하는 ‘스크럼 재팬(SCRUM-Japan)’ 프로젝트를 추진하고 있다.

이처럼 유전체를 둘러싼 글로벌 제약 공룡들의 신약 개발 경쟁이 활발하지만 국내 기업은 아직 걸음마도 떼지 못하는 실정이다. 유전체 업계의 한 관계자는 “국내 기업들은 유전체를 활용한 신약 개발 소식이 들려오기는커녕 관심을 갖는 국내 기업 자체가 적다는 사실이 여러모로 아쉽다”고 말했다.

/김경미기자 kmkim@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kmkim@sedaily.com

kmkim@sedaily.com