북한이 16일 전통문과 담화문을 통해 각각 남북 고위급회담 연기를 일방 고지하고 대미경고 메시지를 내면서 향후 한반도 비핵화 협상 과정을 낙관만 하기는 어렵게 됐다. 북한이 대남·대미 회담장에 들어서기도 전에 발을 돌릴 수 있음을 시사하며 남한과 미국을 연이어 압박하고 나서면서 자칫하면 협상 당사국 간 극한 대립으로 치닫는 ‘치킨게임’ 국면이 조성될 수도 있다.

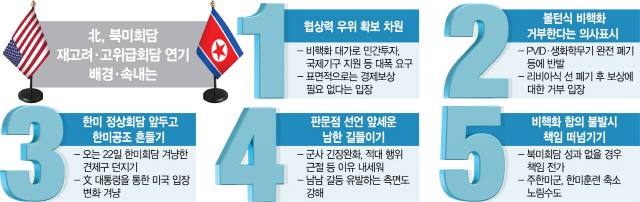

물론 북한이 실제 협상의 판 자체를 깨기는 쉽지 않을 것이라는 전망이 아직까지는 우세하다. 이번 기회를 놓치면 한층 더 거센 한미 및 국제사회의 제재와 압박을 받으며 체제 존립의 위기에 처할 수 있기 때문이다. 따라서 이번 북한의 제스처는 기본적으로 대남 및 대미 협상력의 우위를 선점하기 위한 전략의 일환이라는 게 외교가의 대체적인 평가다. 여기에 더해 미국 내 강경파의 대북 공세에 맞불을 놓아 견제하며 한미공조를 흔들고 남한의 외교안보정책에 간섭하려는 다목적 포석도 깔린 것으로 분석된다. 북한이 만에 하나 미국과의 비핵화 합의 도출에 실패할 경우를 대비해 책임을 상대방에 떠넘기려는 명분도 함께 조성하려는 전략일 수 있다.

◇문·트럼프 대통령 애태우려는 전략=외교전문가들 사이에서는 협상력 우위 확보 차원에서 이번 북한의 행보를 해석하려는 시각이 강하다. 자신들의 성에 차지 않으면 언제든지 회담 추진을 백지화하거나 일정을 연기할 수 있음을 경고하면서 협상 상대국의 애를 태우는 전략이라는 진단이다. 전봉근 국립외교원 교수는 “국제적 제재압박으로 북한의 경제 형편이 어렵기는 하지만 북측으로서는 (핵위기와 안보불안이 고조됐던) ‘평창동계올림픽 이전’ 상황으로 되돌아가는 정책 옵션도 여전히 갖고 있다”고 분석했다.

김계관 북한 외무성 제1부상이 16일 담화문에서 “ 미국이 우리가 핵을 포기하면 경제적 보상과 혜택을 주겠다고 떠들고 있는데 우리는 언제 한 번 미국에 기대를 걸고 경제건설을 해본 적이 없으며 앞으로도 그런 거래를 절대로 하지 않을 것”이라고 밝힌 대목은 미국 측에 더 확실하고 나은 비핵화 인센티브를 준비해오라는 차원의 발언으로도 읽힌다. 고위 정부 당국자는 “실천 여부가 불확실한 민간투자 약속보다는 북미수교, 정상국가 인정, 평화협정 체결과 같은 보다 현실적이고 확실한 체제안전 보장 약속을 회담장에 들고 나오라는 메시지를 미국 측에 던진 것으로 보인다”고 진단했다.

◇‘볼턴’과 ‘한미 군사훈련’에 핀포인트 견제구=북한의 이번 전통문과 담화문 중 키워드로 각각 ‘맥스선더 연합공중훈련’과 ‘존 볼턴 백악관 국가안보좌관’을 꼽을 수 있다. 김 부상은 담화문에서 “백악관 국가안보보좌관 볼턴을 비롯한 백악관과 국무성의 고위관리들은 ‘선 핵 포기, 후 보상’ 방식을 내돌리면서 그 무슨 리비아 핵포기 방식이니, ‘완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 비핵화’니, ‘핵·미사일·생화학무기의 완전 폐기’니 하는 주장들을 거리낌 없이 쏟아내고 있다”며 맹비난을 했다. 이어 볼턴 보좌관을 콕 짚어 “그에 대한 거부감을 숨기지 않는다”며 격분의 감정을 드러냈다. 이는 도널드 트럼프 대통령이 앞서 추구했던 ‘완전하고 검증 가능하며 돌이킬 수 없는 비핵화(CVID)’ 원칙보다 한층 표현의 수위가 높은 ‘영구적이고 검증 가능하며 돌이킬 수 없는 비핵화(PVID)’를 볼턴 보좌관이 전면에 내세우며 향후 북미 정상회담의 문턱을 한층 높인 데 대해 북측이 경고한 대목으로 풀이된다.

다른 한편으로는 한미 양군의 합동훈련인 맥스선더를 핑계로 대남 강경 메시지를 보냄으로써 한미동맹의 근간을 흔들려는 게 아니냐는 시각도 있다. 특히 지난 4·27 남북 정상회담에서 도출된 ‘판문점 선언’ 내용 중 군사적 긴장완화와 적대행위 근절을 위해 노력한다는 조항을 명분으로 툭하면 한국의 외교안보정책에 간섭하려는 의도도 엿보인다. /민병권·박효정기자 newsroom@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

newsroom@sedaily.com

newsroom@sedaily.com