국내 대기업들이 골프장 사업에 앞다퉈 뛰어들고 있다. 장기 침체를 겪던 골프장이 구조조정 시기를 거치면서 황금알을 낳는 유망 업종으로 부각되고 있기 때문이다. 사모펀드 운용사 중심의 골프장 인수전에 대기업 자금이 투입되면서 골프장 대중화도 한층 빨라질 것으로 보인다.

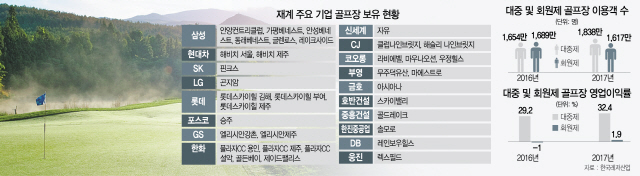

8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국내에 골프장 2곳 이상을 보유하고 있는 주요 대기업들이 최근 골프장 인수와 운영권 확보에 적극 나서고 있다. 주요 기업 중에는 CJ가 대표적이다. CJ는 현재 경기도권에 위치한 18홀 규모의 대중제 골프장을 인수하겠다는 의사를 밝히고 매각 주관사에 “언제든 LOI(투자의향서)를 낼 수 있다”는 의사를 밝힌 것으로 전해졌다. 한 IB 업계 관계자는 “CJ건설 등 주요 계열사를 중심으로 매물을 물색하러 다니는 상황”이라고 전했다. 문화 콘텐츠 기업을 지향하는 CJ는 최근 골프 사업을 강화하고 있다. 지난해 10월 CJ가 보유한 제주도 클럽나인브릿지에서는 한국 최초로 미국프로골프(PGA) 투어 정규 대회인 ‘더씨제이컵’이 열리기도 했다.

CJ 외에도 재계 9위권 기업 중 2곳 이상이 골프장 사업 확대를 위해 매물을 적극적으로 찾고 있다. 재계 굴지의 대기업 1곳은 경기도에 위치한 골프장 인수전에 참여했고 최종 인수 직전 단계까지 갔지만 조건이 맞지 않아 막판에 인수를 철회하기도 했다.

대기업들이 골프장 사업에 나서는 이유는 돈이 된다는 판단 때문이다. 한국레저산업연구소에 따르면 지난해 회원제 및 대중제 골프장 260개소의 영업이익률은 16.4%다. 2016년(12.6%)보다 3.8%포인트 상승했다. 지난해 코스피 상장사 평균 영업이익률이 5.82%였던 점을 고려하면 뛰어난 수익률이다. 특히 146개 대중 골프장의 영업이익률도 32.4%로 2016년(29.2%)보다 3.2% 포인트 상승했다.

지난 2005~2009년 부동산 경기가 얼어붙으면서 중소 건설사들이 은행에 PF를 일으켜 너도나도 골프장 건설에 뛰어들었다. 하지만 2008년 이후 회원권 가격이 대폭 하락하면서 침체에 빠졌고, 2016년에는 법정관리를 신청해 회생 계획안을 낸 곳이 16곳에 달했다.

구조조정 이후 고전하던 회원제 골프장들은 대중제로 빠르게 전환했다. 스크린 골프 확산으로 잠재 골프 인구가 늘어난 것도 호재였다.

대기업 자본까지 가세하자 매각을 진행 중인 골프장 몸값도 전성기 수준을 회복했다. 매각을 추진 중인 경기도권의 18홀 대중제 골프장 가격은 1,200억원까지 치솟았다. 골프 산업 성수기 당시 수도권 18홀 대중제 골프장 가격은 1,300억~1,500억원 수준이었다.

골프장 투자는 국내에서는 사모투자펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스가 먼저 시작했다. 골프존과 손잡고 회원제 골프장을 인수해 대중제로 전환해 수익을 내고 있다. 레이크힐스 순천 등 신규 골프장 인수에도 적극적이다. 주요 공제회들 역시 골프장 인수에 나서고 있다. 안정적 수익이 가능해서다. 군인공제회와 경찰공제회는 골프장 투자를 검토하고 있다.

대기업들이 골프장 사업에 투자하는 방식은 과거처럼 소유가 아닌 운영에 초점을 두는 것으로 전해졌다. 골프존과 같은 방식이다.

한 IB업계 관계자는 “사모펀드나 공제회뿐 아니라 대기업 자본까지 골프장 인수에 나서면서 회원제 중심의 골프 문화가 대중제로 전화되는 속도가 한층 더 빨라질 것”이라고 말했다.

/강도원기자 theone@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

theone@sedaily.com

theone@sedaily.com