상장기업에 대한 금융당국의 감리 기간이 최대 3년을 넘는 것으로 나타났다. 상장사들의 경우 감리 이슈가 악재로 작용해 주가 하락을 부추길 뿐 아니라 투자계획 등 기업 내부의 의사결정에도 직접적인 영향을 미치는 만큼 기간을 단축해 예측 가능성을 높여야 한다는 지적이 나온다.

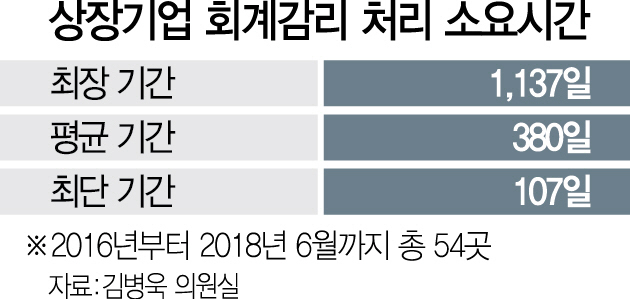

26일 서울경제신문이 국회 정무위원회 소속 김병욱 더불어민주당 의원이 금융감독원으로부터 받은 지난 2016년~2018년 6월까지의 상장기업 회계감리 조치 현황을 분석한 결과에 따르면 금감원 감리 착수부터 증권선물위원회 조치완료일까지 최대 1,137일이 걸린 것으로 나타났다. 3년 넘게 감리 이슈에 발목을 잡힌 셈이다. 54곳 감리 대상 기업들에 대한 평균 처리 소요기간도 380일로 감리 이슈 해소까지 최소 1년 이상이 걸렸다. 회계인력 부족, 강제수사권 제한 등 감리 주체인 금융당국의 현실적인 어려움 등이 작용한 것으로 보인다.

그러나 올해 바이오·제약 기업들의 사례에서 볼 수 있듯이 혐의가 확정되지 않은 감리 사실만으로도 기업 주가에 부정적인 영향을 미친다. 5월 초 금감원이 분식회계 잠정결론을 공개한 후 삼성바이오로직스(207940)의 시가총액은 한 달 사이 4조원 이상 줄었다. 4월 시작해 5개월 만에 마무리된 제약·바이오 기업들의 테마 감리 동안 이들 업종 주가 역시 감리 리스크로 인한 불확실성으로 크게 빠졌다. 감리 결과가 늦춰지면서 시장 일각에서는 바이오 기업들의 회계감리를 예상한 블랙리스트까지 돌며 주가가 요동치기도 했다. 업계 관계자는 “감리 필요성에 대해서는 인정한다”면서도 “금융당국이 1년 넘게 감리를 진행하면서 기업들의 불확실성이 커질 뿐 아니라 투자계획에도 영향을 미친다”고 밝혔다.

금융당국이 올해 하반기부터 자산 규모가 큰 대기업에 대해 공시내용·주가 등을 촘촘히 살펴보는 밀착분석을 진행하는 점도 부담이다. 그간 개별업체 위주로 분석하는 방식에서 벗어나 산업별 특성 등을 활용하는 등 회계감리 방식을 개선해 분식회계 리스크를 줄이겠다는 포석이지만 감리 지연으로 인한 기업들의 부담 역시 늘어날 수 있다는 우려의 목소리도 나온다.

이런 우려를 감안해 금융당국은 감리에 속도를 내겠다는 입장이다. 금융위원회는 다음달부터 회계처리 위반 혐의가 가벼운 사안은 감리를 진행하지 않고 재무제표 심사만으로 즉시 정정하고 위반 정도가 심각할 경우에만 정밀감리를 통해 강하게 처벌할 계획이다. 김 의원은 “감리 강화는 필요하나 기업활동을 제대로 할 수 있도록 예측 가능성과 투명성을 높여야 한다”고 강조했다.

/박성규기자 exculpate2@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

exculpate2@sedaily.com

exculpate2@sedaily.com