근로소득세 규모가 임금 상승률보다 껑충 뛰고 실효세율이 높아진 것은 기본적으로 소득이 높을수록 세율이 커지는 누진적 구조인데다 지난 2013년 연말정산을 세액공제로 전환함에 따라 중산층 이상 근로자들의 세 부담이 늘어난 영향으로 풀이된다.

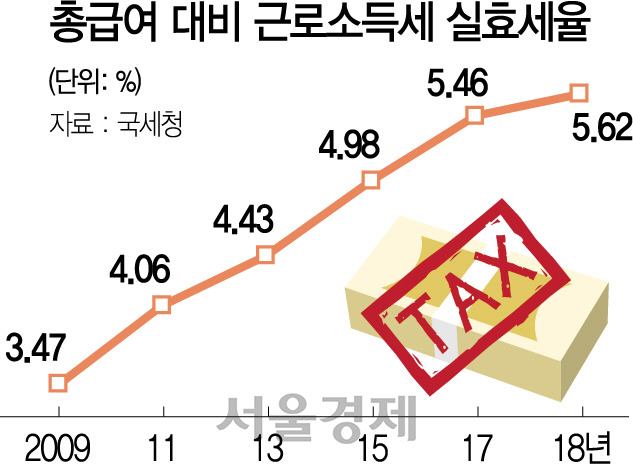

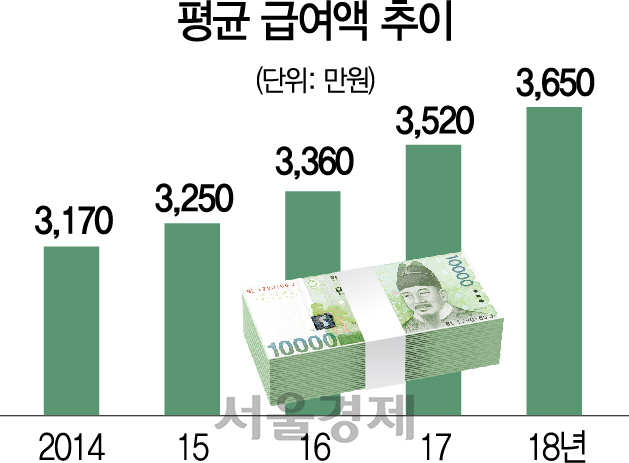

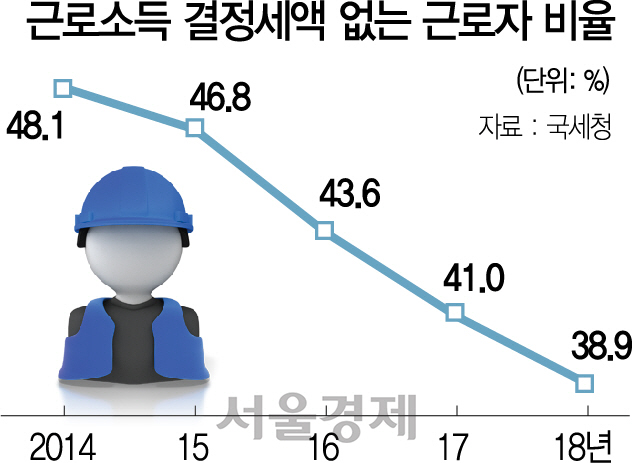

13일 국세통계연보에 따르면 2018년 귀속 연말정산 근로자는 전년 대비 3.2% 증가한 1,858만명이고 근로자 1인당 평균 급여는 3.6% 늘어난 3,647만원이다. 그런데 근로소득세는 38조3,000억원으로 10%나 상승했고 실효세율은 5.46%에서 5.62%로 올랐다. 원윤희 전 조세재정연구원장은 “소득공제를 세액공제로 바꾼 효과가 나타나고 있다”고 설명했다.

기획재정부는 2013년 소득재분배 기능을 강화한다는 취지로 자녀 인적공제, 의료비, 교육비 등의 연말정산 항목을 소득공제에서 세액공제로 바꿨다. 소득공제는 세금을 부과하는 대상이 되는 총급여액에서 일정 금액을 제외하므로 혜택을 많이 받을수록 과세표준(세금을 계산하는 기초가 되는 과세대상 금액) 자체가 낮아지게 된다. 반면 세액공제는 과표에서 세율을 적용해 계산된 산출세액에서 일정한 비율이나 금액을 깎아준다. 일반적으로 세액공제는 저소득층이, 소득공제는 고소득층이 유리한 구조다. 실제 지난 2013년 세법개정안을 논의했던 조세소위에서도 당시 민주당 의원들을 중심으로 세액공제 방식이 중산층 부담을 굉장히 늘려 직격탄이 될 수 있다는 우려를 제기했다.

소득세율은 과세표준에 따라 1,200만원 이하 6%, 4,600만원 이하 15%, 8,800만원 이하 24%, 1억5,000만원 이하 35%, 3억원 이하 38%, 5억원 이하 40%, 5억원 초과 42%로 나뉜다. 전문가들은 상당수 소득공제가 세액공제로 바뀌면서 세율이 뛰는 과표구간으로의 전환이 빨라진다고 설명한다. 임금이 많이 오르는 근로자들이 더 피해를 보게 되는 구조라는 얘기다.

게다가 2014년 3억 초과 최고구간을 1억5,000만원 초과로 낮춘 뒤 현 정부 들어 소득세 최고세율을 40%에서 42%로 상향하면서 고액연봉자들의 부담도 확대됐다. 물론 고액연봉자가 증가한 요인도 아예 빼놓을 수는 없다. 2018년 총급여액 1억원 초과자는 11.5% 확대된 80만2,000명으로 전체의 4.3%(0.3%포인트↑)를 차지한다.

다만 근소세수 증가와 관련해 근로장려금(EITC) 확대에 따른 착시도 우려된다. 정부의 EITC 확대 정책에 따라 지급액은 2018년 1조8,000억원에서 2019년 5조6,000억원, 2020년에도 5조원 중반으로 불어났다. 그런데 EITC는 근로소득세에서 지급되는 항목이어서 정부가 전망하는 2020년 근로세수가 41조8,000억원이라면 실제로 직장인들로부터 걷는 규모는 47조원에 육박하는 셈이 된다.

특히 물가를 감안한 실질임금을 고려하면 월급쟁이들의 부담은 더욱 크게 느껴질 수밖에 없다. 소득세 부과 기준은 명목임금 인상분이다. 김선택 납세자연맹 회장은 “물가가 반영되지 않으니 실질임금이 오르지 않아도 국가가 세금을 더 걷어가는 구조”라며 “과세표준이 크게 뛰면서 사실상 증세가 많이 됐다”고 지적했다.

아울러 일부 세액공제 혜택이 줄어들면서 직장인들의 반발도 나타나고 있다. 지난해까지는 20세 이하의 자녀 모두에게 세액공제가 적용됐으나 2019년 귀속 연말정산부터는 정부에서 지급하는 아동수당과 중복된다는 이유로 7세 이상 자녀만 공제된다. 만 7세 미만의 모든 아이에게 매달 10만원씩 아동수당을 나눠준다고 잔뜩 생색을 내놓고 근로자들의 호주머니에서 다시 세금을 빼가는 셈이다. 정부는 지난해 신용카드 소득공제 혜택을 축소하려다 납세자들의 거센 반발로 오는 2022년까지 3년 연장하기도 했다. /세종=황정원기자 garden@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

garden@sedaily.com

garden@sedaily.com