“아예 없는 것보다는 낫지만 상징적 효과 외에 실효는 크지 않을 것입니다.”

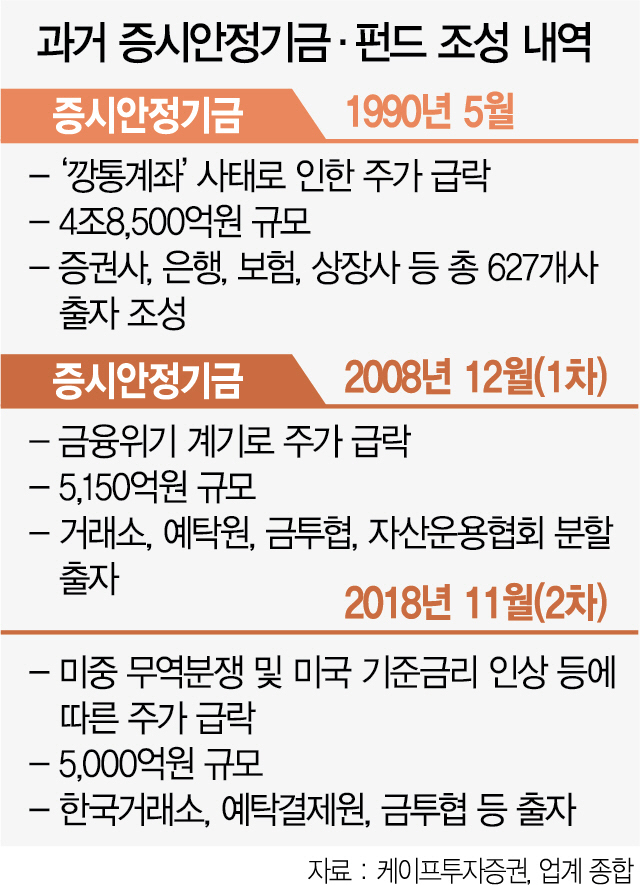

30년 만에 부활을 앞두고 있는 대규모 증시안정펀드에 대한 국내 증시 관계자들의 공통된 반응이다. 지난 2008년 글로벌 금융위기와 2018년 말 증시 급락기에 증권유관기관을 중심으로 한 5,000억원대 증안펀드는 나온 바 있지만 금융회사들이 대거 참여하는 대규모 펀드는 1990년 이후 처음이다. 현재 최종 규모와 집행시기 등은 세부 조율 중이며 다음주 중 발표될 예정이다. 1990년대 증안기금은 ‘관치논란’ 등을 낳기는 했지만 당시 시가총액의 5%에 달하는 대규모로 조성되며 실제로 증시 안정에 효과를 냈다. 그러나 이번에 추진되는 증안펀드는 현재 시총의 0.5~1% 정도에 불과한 금액인데다 타이밍조차 늦어 시장에 신뢰를 주기에는 역부족이라는 평가가 벌써부터 나온다.

◇증시 안전판 역할 ‘글쎄’=20일 증권업계에 따르면 정부는 증안펀드 조성을 위해 금융회사 및 유관기관들과 협의 중으로 규모는 최소 5조원, 최대 10조원에 달할 것으로 알려졌다. KB·신한·하나·우리 등 4대 금융지주사에서 약 1조원씩을, NH농협금융지주와 대형 증권사들이 합쳐 적어도 1조원 이상을 조달하는 방안이 거론되고 있다. 이에 더해 금융회사들의 채권을 담보로 한국은행의 대출을 통한 추가 자금 조달 방안 아이디어도 나오는 것으로 전해졌다.

매수 대상은 상장지수펀드(ETF)와 같은 패시브펀드가 될 것으로 전망된다. 증권업계 관계자는 “1990년대 증안기금은 금융회사 등의 개별 종목을 매수하면서 국제무역기구(WTO) 등에서 문제 삼기도 했다”며 “시장 전체를 사들이는 방식이 될 것”이라고 말했다. 그러나 오랜만에 마련되는 대규모 증안펀드임에도 시장의 기대는 크지 않다. 증안펀드가 최대 규모로 조성된다고 해도 현재 시총의 1%에도 못 미치기 때문이다. 이날 코스피 시총은 1,054조원에 달했다. 1990년 증안기금은 총 4조8,500억원 규모로 1989년 말 기준 시가총액 95조원 대비 5%에 달했다. 증권업계 관계자는 “이달 들어 외국인이 하루에 1조원씩 순매도를 했는데 증안펀드 규모가 5조원이라면 실제로 쏟아지는 매도 물량 흡수력이 얼마나 될지 의문”이라고 말했다.

규모를 키우는 데 있어 금융회사들의 참여도 제한적일 수밖에 없는 상황이다. 금융사들도 증안펀드 조성의 필요성에는 공감하지만 건전성 비율 규제 등에 있어 금융회사에 부담이 될 수 있다는 고민이 크다. 한 대형 증권사 임원은 “증안펀드 조성의 필요성에 대해 금융회사들이 참여해야 한다는 데는 공감하고 있다”며 “ 국제결제은행(BIS) 비율이나 영업용순자본비율(NCR) 등에 영향을 미칠 수 있어 관련 감독당국의 가이드라인이 확실히 마련돼야 할 것”이라고 말했다.

◇“매수 타이밍도 늦어” vs “상직적 의미는 있어”=증안펀드의 투입 타이밍도 늦다는 평가가 많다. 이미 일본의 중앙은행은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 공포로 전 세계 증시가 폭락한 이달 들어 적극적으로 증시 개입에 나섰다. 19일에는 일본은행이 도쿄주식시장에서 ETF를 1일 기준 사상 최대치인 약 2,000억엔 매입했다. 앞서 17일에도 1,216억엔을 사들인 바 있다. 일본은행은 ETF뿐만 아니라 리츠 매입도 실시해 17~18일 각 20억엔, 19일에는 40억엔을 쓸어담았다. 일본은행은 16일 긴급 금융정책 결정회의에서 ETF 매수 목표치를 기존 연 6조엔에서 12조엔으로 확대한 바 있다.

이에 반해 증안펀드는 다음주에 구체적인 실행방안과 집행시기가 발표될 예정이다. 업계에서는 다음달 초에나 실제 집행이 가능한 상황이 올 것이라는 전망을 내놓고 있다. 그럼에도 상징적인 역할은 할 수 있을 것이라는 평가도 나온다. 황세운 자본시장연구원 박사는 “증시를 부양하는 장치라기보다 공포심을 진정시켜 폭락장을 제한하는 효과는 있을 것으로 보인다”고 말했다. 김유겸 케이프투자증권 리서치본부장은 “시기적으로 더 빨랐으면 하는 아쉬움이 있다”며 “증안펀드 규모도 정부에서 확정하기보다 ‘필요 시 더 조성하겠다’는 적극적인 태도를 보여야 시장에 확실한 메시지가 갈 것”이라고 말했다. /이혜진·이완기기자 hasim@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

hasim@sedaily.com

hasim@sedaily.com