인공지능(AI)과 사물인터넷 (IoT)기술을 이용해 폐기물을 선별하는 중소기업인 ACI가 SK·현대차·롯데 등 국내 굴지의 대기업들을 비롯해 사모펀드 등의 투자 및 사업 협력이 쇄도해 관심을 모으고 있다. ACI가 데이터와 로봇을 활용해 재생 플라스틱의 활용도를 크게 높이자 ESG(환경·사회·지배구조) 강화와 관련 투자에 나서려는 기업의 러브콜이 쏟아진 것으로 풀이된다.

10일 재계에 따르면 폐기물 수거 및 처리 솔루션 전문기업인 ACI가 현대차와 롯데케미칼, SK지오센트릭 및 SK에코플랜트, GS칼텍스, 쿠팡 등에서 잇따라 투자 및 협업 제안을 받고 있다. 이들 대기업이 매출 200억원 안팎의 ACI를 주목하는 이유는 폐플라스틱 재활용 경험과 기술에 있어 ACI가 국내에서 단연 독보적이기 때문이다.

내년부터 국내 플라스틱 제조업체 등은 재생 원료 사용이 의무화돼 새 플라스틱보다 재생 플라스틱 가격이 최근 두 배 이상 오르는가 하면 안정적으로 폐플라스틱을 확보하는 일조차 쉽지 않은 상황이 됐다. 현대차는 플라스틱이 사용되는 차체 일부에 재생 플라스틱을 써야하고 SK지오센트릭도 폐플라스틱을 활용한 열분해유 공장을 짓기로 했다.

글로벌 환경 규제 트렌드에 밝은 사모펀드운용사인 VL인베스트먼트도 ACI의 가치를 일찌감치 파악해 지난해 10월 환경부의 모태펀드를 기반으로 조성한 펀드를 통해 ACI에 70억원을 투자하기도 했다.

ACI는 국내 한 석유화학 회사에서 코카콜라와 펩시, 에비앙 등에 플라스틱 원료 공급을 담당했던 김현수 대표가 2004년 설립했다. 김 대표는 자신이 팔았던 플라스틱이 쓰레기로 쏟아지는 현실에 폐기물의 수거 및 선별 처리를 활성화해 재활용률을 높인다면 회사도 성장하고, 사회적 가치도 높일 수 있을 것으로 확신했다.

그는 계절 및 인구와 연령에 따라 일정하게 발생해 데이터화할 수 있는 생활 폐기물에 집중했다. ACI는 지난 18년간 전국 지방자치단체 60여 곳에 폐기물의 수거 및 선별 처리 솔루션을 제공했는데 김 대표는 “폐기물의 데이터화가 필요한 이유는 수거 되지 않고 방치되는 상황을 줄이는 것이 중요하기 때문”이라고 강조했다. 그 밖에 ACI는 폐기물 스마트 수거시스템 브랜드 ‘자연상점’과 폐기물 처리 시스템을 운영 중이며, 일본과 대만, 말레이시아 등에 수출도 하고 있다.

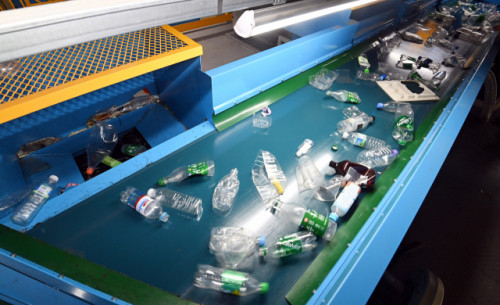

쓰레기가 돈이 되려면 수거 이후 골라내는 선별이 중요하다. 최근 ACI가 설치공사를 마친 도봉구 재활용 폐기물 선별장에서는 쓰레기를 담은 비닐봉투를 뜯는 것부터 철캔, 유리병, 플라스틱과 필름 및 종이를 선별한 뒤, 플라스틱을 색상과 재질별로 골라 압축하는 전체 장비를 제작 납품하고 이들 장비를 AI와 IIoT가 연동된 통합시스템을 활용하여 운영 관리 하도록 구성했다. 각 운영 단계는 인터넷으로 원격 조정하여 실시간 생산량이나 장비의 고장 가능성을 사전 감시한다.

선별하는 단계에는 빛으로 혼합플라스틱을 스캐닝해 투명PET, 색상PET, PP, PE, PS의 다섯 가지 종류별로 분류한다. 인공지능 로봇은 폐기물의 입체 형상을 인지하여 학습하고 로봇팔로 집어낸다. 로봇은 라벨에 붙은 코드나 색깔, 상표도 읽어낼 수 있기 때문에 재질이나 색상 뿐 아니라, 특정 브랜드의 제품만 골라낼 수도 있다. 다만 아직 로봇이 처리하는 물량이 적고 최초 현장 적용으로 실수가 있기 때문에 김 대표가 현장에서 계속 다양한 시도를 하고 있다.

김 대표는 “서울시 기준으로 하루 1500톤의 재활용 폐기물이 나오지만, 25개 기초 지자체별로 나눠서 처리하게 한 법령 때문에 구청별로 하루 50톤 수준의 작은 선별장만 지을 수 있다”면서 “광역화를 통해 처리 용량을 늘리면 채산성이 높아지고 플라스틱을 더 세부적으로 골라낼 수 있기 때문에 재활용률과 부가가치가 높아 질 것" 이라고 조언했다.

ACI가 지자체에 폐기물 처리 단계별 기계를 공급하는 과정에서 받는 조달청의 규제도 그에게는 고민거리다. 공정 전체의 효율을 높이는 통합 발주를 금지하고 기계 값을 무게로 매기기 때문에 해외의 첨단 기계를 들여올 수 없다는 게 그의 설명이다 그는 "조달청의 규제로 전문 기업의 기술력이 발휘되지 못하여 효율이 떨어지는 점이 아쉽다”고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

why@sedaily.com

why@sedaily.com