한국의 인적자원 경쟁력이 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 하위권에 머무르고 있다는 경제계 지적이 나왔다. 인적자원 개발과 혁신에 투자해 현상유지에 치중해 온 정책 변화를 이뤄야 한다는 주장이다.

전국경제인연합회(전경련)는 유럽경영대학원(INSEAD)의 ‘2021 세계 인적자원 경쟁력지수’를 분석한 결과 한국의 인적자원 경쟁력이 OECD 38개국 중 24위에 그쳤다고 9일 밝혔다.

부문별로 보면 해외인력 유입·여성인력 고용 등을 측정하는 ‘매력도’(Attract) 순위는 33위로 최하위권에 머물렀다. 직업교육·직업능력 개발 등 인재 성장 가능성을 측정하는 ‘성장성’(Grow)은 25위, 노동생산성 등 ‘직업·기술 역량’(VT Skills)은 28위 등이다.

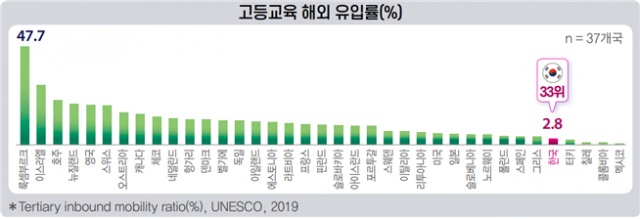

세부 지표에서도 부진이 계속 나타났다. 매력도 부문 중 고등교육 해외 유입률이 2.8%로 33위, 고숙련 일자리 부문 중 여성 근로자 비율이 27위를 기록했다.

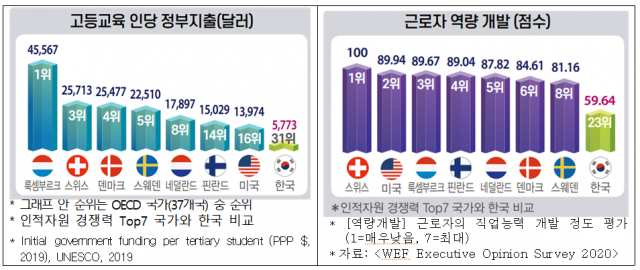

성장성 부문을 보면 고등교육 1인당 정부지출 규모가 5773달러로 31위였다. 1위 룩셈부르크(4만 5567달러), 2위 스위스(2만 5713달러) 등에 비해 수 배 이상 격차로 밀렸다. 직업 인재 양성을 위한 인구(15~24세)의 직업교육 등록률은 14.3%로 22위, 근로자 역량개발 정도를 수치화한 항목에서는 59.64점으로 23위에 그쳤다. 교육 뿐 아니라 실제 직업역량 개발도 부진했다는 의미다.

전경련은 “이 같은 상황은 결과적으로 교육과 직업 간 미스매칭이 크고 노동생산성이 낮게 나타나는 결과로 이어지고 있다”고 했다.

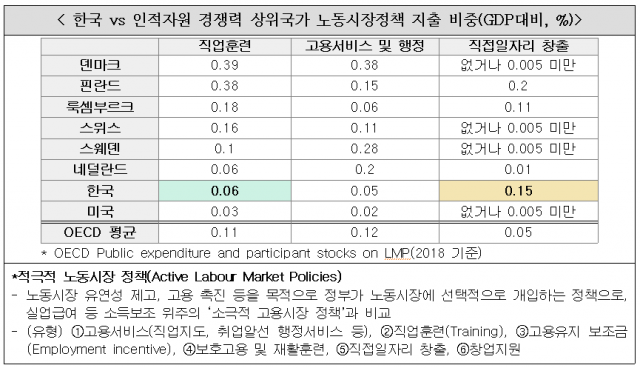

인재유치·직업교육 등 미래인재 투자에 나서는 선진국과 달리 한국은 직접 일자리 창출 등 고용 유지에 편중돼 있어 인적자원 역량 격차가 나타난다는 지적이다.

미국은 바이든 정부 출범 후 이공계열 분야 등에서 세계 유수 인력 유치 정책을 강화했고 스위스는 직업교육 교사를 대상으로 한 별도 전문 교육기관을 두고 있다. 핀란드는 미래를 위한 직업역량을 개발할 수 있도록 국가가 나서 주도하고 있다.

한국의 경우 국내총생산(GDP) 대비 직업훈련 지출 비중이 0.06으로 OECD 평균(0.11)에 절반 수준에 그쳤고 직접일자리 창출 정책 비중은 OECD 평균(0.05)보다 3배 높은 0.15에 달했다. 인적자원 혁신보다 고용유지에 비중을 두고 있다는 해석이다.

김봉만 전경련 국제본부장은 “코로나 팬데믹으로 디지털 전환이 가속화되고 인공지능(AI)과 자동화 등 신기술 발전이 더해지며 인적자원의 혁신이 어느 때보다 중요해진 시점”이라며 “현재 인적자원의 개발과 혁신에 투자하기보다 직접일자리 창출 등 현상 유지 전략에 치중해온 정책에 혁신적인 변화가 필요하다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jin@sedaily.com

jin@sedaily.com