김주현 금융위원장이 18일 열린 ‘제23회 서경 금융전략포럼’의 기조강연에서 복합 위기 선제 대응은 물론 미래 성장 동력을 확보해 나가는 데 금융의 역할을 강조했다. 당면 현안에 매몰돼 저성장 고리를 끊을 수 있는 마지막 ‘골든타임’을 놓치지 않아야 한다는 것이다. 이 과정에서 정부가 재정을 투입해 마중물 역할을 해야 하겠지만 지속 가능한 미래 성장을 위해서는 결국 민간에 조타수 자리를 내줘야 한다는 점을 분명히 했다. 김 위원장은 시대착오적인 낡은 규제를 과감히 허물어 금융 산업에 대한 운신의 폭을 넓혀주겠다고 밝혔다.

김 위원장은 “‘저성장 극복, 성장·복지 선순환’은 새 정부 경제정책의 기본 방향”이라며 “겉으로 드러나지 않는 저성장의 감춰진 문제를 극복·관리해 성장 잠재력을 확충하지 않는다면 우리의 미래가 굉장히 어두워질 수 있다”고 말문을 열었다. 윤석열 정부 출범 이후 경제 체질(펀더멘털) 개선을 위해 △공공·연금 개혁 △노동시장 개혁 △교육 개혁 △금융·서비스 산업 혁신 등이 진행되고 있다. 김 위원장은 “(체질 개선과 함께) 경쟁에서 낙오된 이들도 껴안고 가지 않는다면 우리 사회 공동체가 유지되기 어려울 것”이라며 사회안전망 강화도 병행해야 한다고 강조했다.

문제는 새 정부가 마주한 경제·금융 여건이 녹록지 않다는 데 있다. 김 위원장은 “글로벌 금융위기, 유럽 재정 위기, 코로나19 팬데믹으로 이어지는 동안 돈을 푸는 유동성 공급을 통해 위기를 극복해오다 보니 부채가 누적됐다”고 진단했다. 이 와중에 공급망 붕괴와 전쟁 발발, 에너지 위기 등이 겹치면서 전 세계적인 고인플레이션이 확산하고 금리도 덩달아 치솟고 있다. 원리금 상환 부담이 눈덩이처럼 커질 수밖에 없는 구조인 셈이다. 국제통화기금(IMF)이 11일 발표한 세계경제전망(WEO)을 통해 ‘글로벌 경제는 보다 광범위하고 급격한 경기 둔화를 경험 중’이라고 경고한 이유다.

그러나 유동성 공급 등 중앙은행의 정책 수단이 제한된 가운데 금융위는 ‘위기 선제 대응’과 ‘위기 넘어 성장’이라는 두 마리 토끼를 모두 잡아야 하는 상황이다. 앞서 윤석열 대통령이 13일 “(잇따른 금리 인상에 따라) 가계 채무자와 기업들의 재무적 고통이 늘었기 때문에 이들이 도산하는 일이 없도록 정부가 적절한 신용 대책을 만들겠다”고 공언했다.

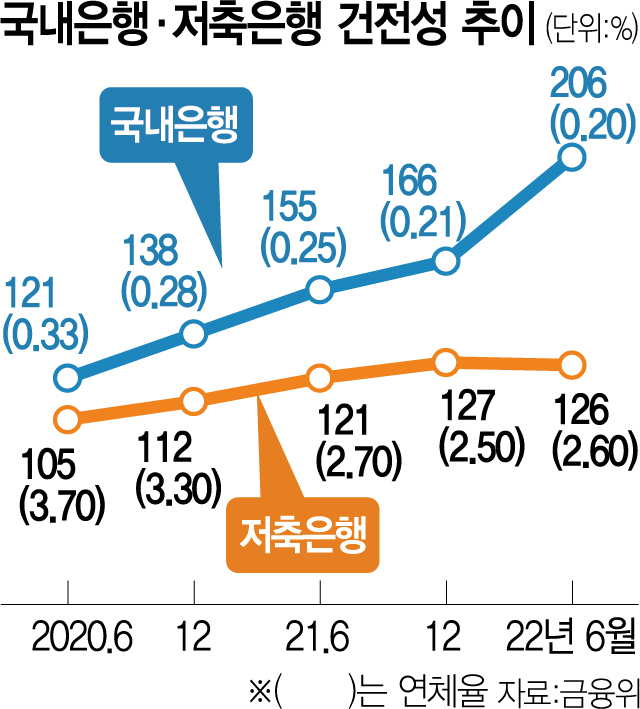

이날 김 위원장은 빈틈없는 취약 계층 보호를 위한 125조 원+α 금융 부문 민생안정 대책을 차질 없이 추진하고 있다고 재확인했다. 그는 “관치 금융이다 뭐다 말이 많았던 자영업자 대출 만기 재연장은 불가피한 조처였다”면서 “(고물가·고금리·고환율의 3고 위기로) 코로나19에도 그럭저럭 버텨오던 중소기업마저 어려워질 수 있다기에 지원 방안을 고민하고 있다”고 말했다. 발등에 떨어진 급한 불을 끄기 위한 추가 대책 발표를 예고한 것이다. 아울러 금융감독원과 금융회사의 손실 흡수 능력을 점검하고 은행 등이 빌려준 돈을 받지 못할 때를 대비해 쌓아두는 대손준비금 추가 적립을 지속적으로 요구하고 있다고 언급했다. 은행의 연체율이 2020년 6월 0.33%에서 올해 6월 0.2%로 떨어졌음에도 같은 기간 대손충당금 적립률은 121%에서 206%로 올라간 연유다.

이뿐만 아니라 김 위원장은 “K팝 그룹 ‘방탄소년단(BTS)’과 같이 글로벌 금융시장을 선도하는 플레이어가 출현할 수 있도록 새로운 장을 조성하겠다”던 취임 일성대로 금융 혁신을 가로막는 장애물을 없애겠다고 재차 반복했다. 그는 “우리 금융회사들이 디지털화를 활용할 수 있도록 제도적 장벽을 터놓겠다”며 금융회사의 업무 범위, 자회사 소유 제한을 완화하고 업무 위탁 규제를 개선하는 등 금융회사에 플랫폼 기반 영업 기회를 제공하겠다고 했다. 규제 사각지대 속 거침없이 사업 영역을 넓혀온 빅테크에 대해서는 중소 핀테크를 육성하는 동시에 규제의 적정선을 찾아보겠다는 게 김 위원장의 구상이다. 다만 제도적 장벽을 허물었는데도 경쟁을 못한다면 그 책임은 민간에 있다는 점도 분명히 했다.

카카오 데이터센터 화재로 카카오뱅크·페이·증권 등 금융 계열사들에서 일부 서비스가 일시 중단된 것을 계기로 금융 혁신과 소비자 보호 및 시스템 안정 간 균형점 모색도 수면 위로 떠올랐다. 그는 이와 관련한 질문에 대해 “빅테크가 수익성·성장성 위주의 비즈니스 전략을 펼쳐오는 과정에서 상대적으로 백업 시스템 등 위기 대응 체계가 제도권 금융회사보다 약한 것 아니냐는 생각이 든다”면서 “독과점이 강해지고 생활에 영향을 많이 미치는데 검사·감독이 약한 문제를 어떻게 해결할지 많은 논의를 거쳐야 할 듯하다”고 답했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

abc@sedaily.com

abc@sedaily.com