일자리를 잃은 사람에게 지급하는 구직급여가 직장을 다닐 때 받았던 월급을 웃도는 기현상이 벌어지고 있다. 특히 최저임금을 받던 근로자의 경우 예전 소득 대비 구직급여액이 110%를 상회하는 것으로 나타났다. 사정이 이렇다 보니 아르바이트로 몇 달 일하다 그만두기를 되풀이하며 구직급여를 반복해 타는 ‘모럴해저드’ 문제까지 불거지고 있다.

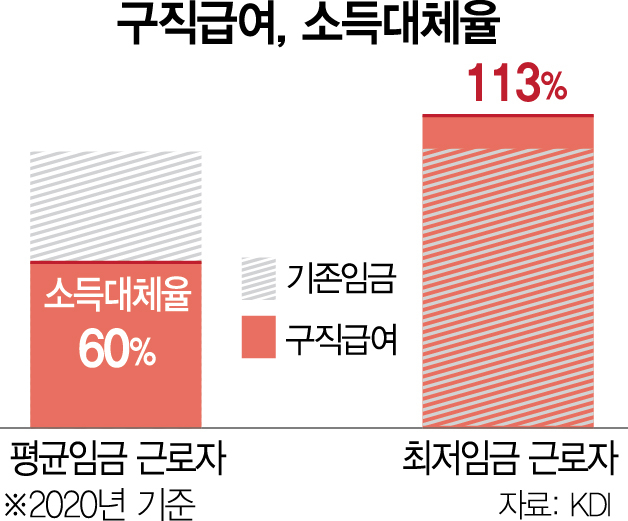

14일 서울경제가 입수한 한국개발연구원(KDI)의 ‘구직급여 현황 및 개선 방향’ 보고서에 따르면 2020년 실직 전 최저임금 수준을 받던 근로자의 구직급여 월 소득대체율은 113%(8개월 기준)로 조사됐다. 최저임금 수준의 근로자가 전체 임금근로자의 40%가량임을 고려하면 상당수 근로자가 일할 때보다 실업 상태일 때 더 많은 돈을 받은 셈이다. KDI는 “최저임금 수준을 받는 근로자의 경우 소득대체율이 100%를 넘어 단기적으로 근로 유인이 심각하게 저해될 수 있다”고 지적했다.

구직급여는 직장인이 비자발적으로 실업자가 됐을 때 최대 9개월간 지급되는 급여로 통상 평균임금의 60%로 책정된다. 다만 정부는 최저임금의 80%로 구직급여 하한액을 정해놓고 실직 시 최소한의 소득을 보전하고 있다.

문제는 구직급여 하한액이 지나치게 높게 설정돼 있다는 점이다. 월 최저임금을 산정할 때는 매주 근무일인 5일과 유급휴일(주휴수당) 1일을 더해 주 6일을 기준으로 삼는다. 반면 구직급여 지급 시에는 관련 법에 따라 주 7일을 모두 인정해준다. 특히 최근 최저임금 급등으로 사업주가 이른바 ‘알바 쪼개기’를 통해 주휴수당을 회피하는 경우가 늘면서 구직급여가 월급을 넘어서는 일까지 벌어진 것이다.

전문가들은 재취업을 돕기 위해 도입된 구직급여가 근로 의욕을 되레 낮추고 있다고 지적한다. KDI는 “해당 근로자가 구직급여 수급에 머무를 경제적 유인이 매우 크고 형식적인 구직 활동을 하거나 급여를 장기 반복 수급할 가능성이 높다”면서 “최저임금이 빠르게 오를 경우 구직급여 하한액이 자동적으로 상승하는 구조를 개선할 필요가 있다”고 조언했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ubo@sedaily.com

ubo@sedaily.com