금융 당국이 2025년 환경·사회·지배구조(ESG) 공시 의무화 개시 계획을 2년 만에 전면 재검토하고 나선 것은 삼성전자 등 국내 글로벌 대기업조차 이를 제대로 준비하지 못했다는 현실적인 문제 때문으로 풀이된다. 재계와 회계 업계에서는 당국이 ESG 공시 시작 시점을 2026년으로 1년 더 미룰 가능성을 높게 보면서도 정부와 기업 모두 ESG를 주요 지표로 삼는 해외 투자자를 설득할 명분을 찾아야 할 것이라고 봤다.

8일 재계와 회계 업계는 당국이 ESG 공시 의무화 시기를 기존 2025년에서 2026년으로 1년 유예하기로 가닥을 잡은 가장 큰 이유로 기업들의 미숙한 준비 상황을 꼽았다. 2025년부터 공시를 시작하려면 최소한 올해부터 이를 준비해야 하는데 대다수 기업이 2025년부터 대비를 한다고 착오했다는 설명이다. 앞서 금융위원회는 2025년부터 코스피 상장사 중 자산 2조 원 이상 기업부터 ESG 공시를 단계적으로 의무화해 2030년에는 코스피 전체 상장사로 확대하겠다는 계획을 2021년 1월 14일 발표했다.

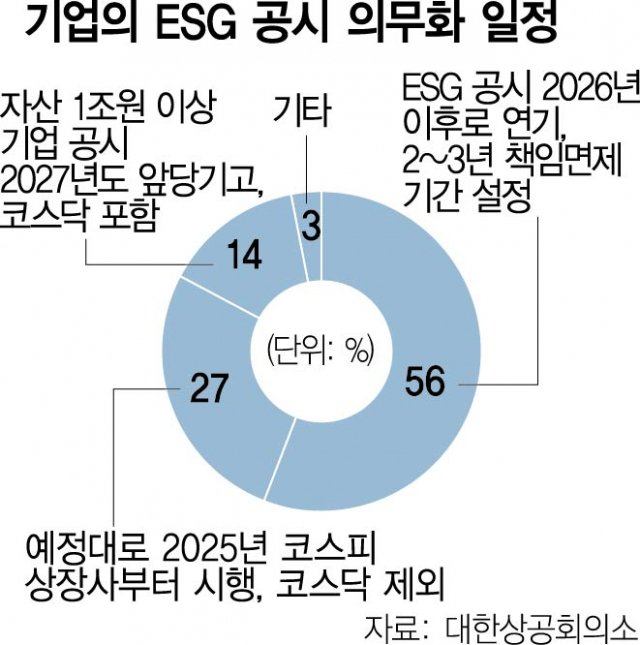

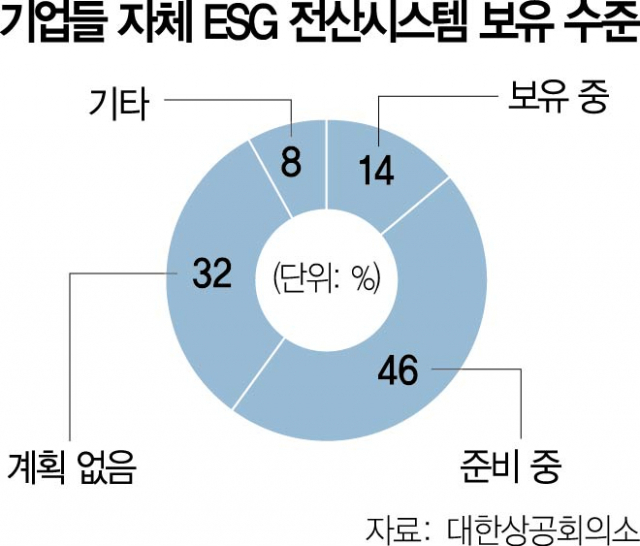

실제로 최근 대한상공회의소가 국내 기업 100개사 ESG 담당 임직원을 대상으로 실시한 설문 조사에 따르면 ‘ESG 공시 의무화 일정을 최소 1년 이상 연기하고 2~3년 책임 면제 기간을 설정하는 것이 적정하다’는 답변이 56%로 절반을 넘었다. 책임 면제 기간은 배출량 측정과 검증에 필요한 명확한 기준을 마련하기 전까지 기업에 ESG 공시 의무를 지우지 않는 제도다. ‘ESG 공시를 위한 전산시스템을 갖췄다’고 응답한 기업은 설문 대상 가운데 14%에 불과했다. ‘준비 중’이라고 답변한 기업은 46%, ‘계획이 없다’고 한 곳은 32%였다. 전체 기업의 71.7%는 ‘ESG 공시 준비에 2억 원 미만을 투자했다’고 답했고 28.3%만 ‘2억 원 이상을 투자했다’고 밝혔다.

ESG 금융 추진단 관계자는 “국내 글로벌 대기업 다수가 2025년부터 ESG 공시를 한다는 계획을 두고 오해를 했다고 한다”며 “2025년 회계연도 숫자로 2026년부터 ESG 공시를 한다고 이해하는 바람에 준비가 안 됐다”고 설명했다. 이어 “삼성전자까지 같은 주장을 하다 보니 당국이 상황을 심각하게 인식한 것 같다”고 설명했다.

유럽연합(EU)과 함께 글로벌 ESG 공시의 중심축 역할을 하는 미국이 4분기에나 세부적인 관련 기준을 내놓기로 한 점도 당국이 안심하고 속도 조절에 나선 이유가 됐다. 폴 문터 미국 증권거래위원회(SEC) 국장은 지난달 17일 한국회계기준원의 국제 지속가능성 보고 세미나에서 “올 4분기 ESG 공시 기준 확정안 발표를 목표로 한다”고 말했다. 그는 구체적인 공시 일정과 방식에 대해서는 “고민하고 있다”고만 언급했다.

금융위 관계자는 “미국도 당초 계획대로라면 내년부터 ESG 공시를 시작해야 하지만 4분기에야 세부안을 내놓는 상황”이라고 설명했다. 회계 업계의 한 관계자는 “전 세계적으로 ESG 공시를 두고 무작정 속도를 높이기보다는 자국 기업의 이해득실을 따져 신중하게 기준을 설정하려는 분위기가 확산하고 있다”고 설명했다.

문제는 ESG 공시를 미루면서 내세울 대외적인 명분이다. 당국은 ESG 공시 의무화 1년 유예를 두고 해외 투자자가 납득할 만한 근거를 만드는 데 깊게 고민하는 것으로 알려졌다. ESG 금융 추진단 관계자는 “금융 당국은 2년 전부터 2025년 ESG 공시 의무화 방안을 대내외적으로 공표했다”며 “본격 시행을 1년여 앞두고 연기하게 되면서 ESG를 핵심 투자 지표로 삼는 해외 투자자를 어떻게 설득할지 골머리를 앓고 있는 것으로 안다”고 설명했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

gap@sedaily.com

gap@sedaily.com