현대차(005380)가 중견 렌터카 업체인 아마존카 인수를 검토하며 시장 직진출을 타진하는 것은 글로벌 자동차 산업의 변화와 맞물려 있다. 기존 제조와 판매에서 모빌리티 서비스로 업의 본질이 바뀌어가면서다. 국내에서는 낯선 광경이지만 글로벌에서는 완성차 업체가 렌터카 시장을 주목하는 건 어제오늘 일이 아니다. 전기차 업체 테슬라부터 중국의 비야디(BYD)까지 잇따라 시장에 뛰어든 것은 그만큼 렌터카 시장이 미래 모빌리티의 핵심 퍼즐이라는 얘기다. 전문가들은 현대차의 렌터카 시장 진출이 단순한 사업 확장이 아니라고 입을 모은다. 미래 자동차 산업의 핵심 경쟁력인 빅데이터 확보가 진짜 속내라는 것이다.

9일 관련 업계에 따르면 글로벌 자동차 시장은 이미 데이터 전쟁에 돌입했다. 테슬라는 차량 공유 서비스로 운행 데이터를 모으며 자율주행 기술력을 높이고 있다. 중국발(發) 공세는 더 매섭다. 정부 지원을 등에 업은 BYD는 이미 렌터카 사업을 펼치고 있다. BYD는 중국 1위 차량 공유 플랫폼 디디추싱과 협력해 자사의 D1 모델로 중국 전역의 운행 데이터를 모으는 중이다. 이처럼 글로벌 완성차 업체들은 자율주행 기술 고도화를 위해 렌터카와 카셰어링 등 모빌리티 기업 인수에 나섰다.

특히 주목할 점은 렌터카 사업이 단순 차량 대여를 넘어 자율주행 시대의 핵심 인프라가 될 수 있다는 것이다. 2017년 당시 현대차는 AJ렌터카의 전국 130여 개 지점망을 자율주행 데이터 수집 거점으로 활용할 계획이었던 것으로 전해졌다. 현대차도 운전자 패턴, 주행 데이터 등 빅데이터 수집을 위한 플랫폼 필요성이 일찌감치 제기된 것이다.

이상명 한양대 경영학과 교수(한국자동차산업학회장)는 “자율주행차 시대가 눈앞으로 다가오면서 차량 운행 데이터의 중요성이 커지고 있다”며 “렌터카 시장은 단순 대여를 넘어 모빌리티 빅데이터의 핵심 원천을 확보하는 전략적 요충지가 될 것”이라고 말했다.

전통적 자동차 시장이 성장 한계에 직면한 것도 현대차의 렌터카 진출을 부추기는 요인이다. 전 세계 신차 판매량은 연간 9000만 대 수준이며 현대차·기아(000270)는 이 중 약 700만 대를 판매하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 상호주의적 관세 부과에 국내 완성차 업계가 타격을 받을 것이라는 전망이 나오는 가운데 중국의 추격 등 추가 성장이 녹록지 않은 상황이라는 게 업계의 평가다.

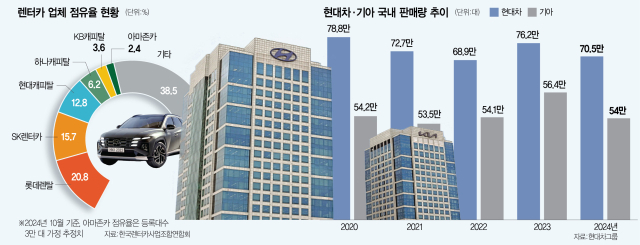

국내시장을 들여다보면 이러한 한계가 더욱 분명히 드러난다. 현대차·기아의 최근 5년 국내 판매량은 120만~130만 대 사이에서 정체돼 있다. 최근 5년만 놓고 보면 2020년 133만 254대로 정점을 찍은 뒤 2021년 126만 1854대, 2022년 122만 9952대로 감소세를 보였다. 2023년(132만 5737대)에는 반등했으나 2024년(124만 5020대) 다시 120만 대 선으로 하락했다.

라인업 수직계열화의 한 축으로 렌터카 사업이 필요한 측면도 있다. 현대차그룹은 이미 자동차 ‘판매-정비-중고차’로 이어지는 수직계열화를 구축했다. 여기에 렌터카 사업이 더해지면 방대한 모빌리티 데이터 확보가 가능해져 자율주행 차량 개발에 활용이 가능해진다.

기아는 국제통화기금(IMF) 외환위기 당시 정부 허가로 제주도를 제외한 내륙 렌터카 시장에 진출해 있다. 현대차는 이미 중고차 시장에 진출해 있다. 해외에서는 미국과 사우디아라비아 등에서 렌터카 사업을 펼치고 있다. 국내 렌터카까지 진출할 경우 자동차 ‘판매-정비-렌터카-중고차’라는 판매와 정비 부문의 수직계열화가 가능해진다. 기아 및 장기 렌터카 사업을 하고 있는 현대캐피탈과도 사업 시너지를 노릴 수 있다. 이번 인수에 성공할 경우 현대차그룹의 시장점유율은 약 16.8%로 SK렌터카를 제치고 2위에 올라선다.

김필수 대림대 미래자동차학과 교수는 “테슬라·GM 등 글로벌 완성차 업체들이 이미 카셰어링과 모빌리티 플랫폼을 통해 자율주행 빅데이터를 확보하고 있다”며 “국내 완성차 업체의 렌터카 시장 진출은 미래 모빌리티 경쟁력 확보를 위한 불가피한 선택이 될 것”이라고 내다봤다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

gap@sedaily.com

gap@sedaily.com