정부가 국내 유턴기업에 대한 지원 문턱을 낮추기로 한 것은 미국의 관세 쓰나미가 얼마나 높을지, 언제까지 이어질지 예측하기 어렵기 때문이다. 자칫 해외는 물론 국내 생산 시설까지 모두 미국으로만 향하는 과도한 쏠림 현상이 나타나 국내 제조 산업이 공동화할 수 있다는 우려도 작용했다. 전문가들은 뒤늦게나마 일반 부품 중소·중견기업 등의 유턴 투자에 대한 지원을 강화하는 정부의 정책을 환영하면서도 부족한 대기업 지원 등과 관련해 추가 보완이 이뤄져야 한다고 조언했다.

당장 전문가들은 트럼프발(發) 관세 공세가 정권 교체 이후에도 이어질 수 있다고 보고 있다. 실제 조 바이든 정부의 반도체법과 인플레이션감축법(IRA), 도널드 트럼프 정부의 보편관세는 결국 본질적으로는 미국에 전 세계의 제조 역량을 집결시키기 위한 리쇼어링(해외 진출 기업의 복귀) 정책이다. 미국의 조 바이든 전 대통령이 보조금이라는 당근을 제시했다면 도널드 트럼프 대통령은 관세라는 채찍을 휘두른다는 게 다른 부분이다. 트럼프 2기 행정부의 전방위적 관세 부과는 벌써부터 기업들을 불러들이는 효과를 내고 있다. 삼성전자는 멕시코에서 생산하는 건조기 제조 물량을 미국 사우스캐롤라이나주 공장으로 이전하는 것에 대한 검토에 나섰고 LG전자도 멕시코에서 만드는 냉장고를 미국 테네시주 가전 공장으로 옮길지 저울질하고 있다.

문제는 4년 전보다 더 화끈해진 트럼프 정부의 관세정책 때문에 우리 기업들이 미국행 외에 묘수가 없다는 점이다. 트럼프 1기 시절 미중 무역 분쟁을 경험한 우리 기업들이 일부 해외 생산 거점을 중국에서 베트남과 캐나다·멕시코 등으로 옮겼지만 트럼프 2기 행정부는 동맹국과의 자유무역협정(FTA)까지 무시해 헛심을 썼다는 자조까지 나온다. 한 해외 진출 기업 관계자는 “뾰족한 대응 수단이 없다”면서 “현지 정부가 트럼프와의 협상에서 긍정적 결과를 내기만 기다릴 뿐”이라고 토로했다. 국내 자동차 업체를 따라 중국으로 진출한 자동차 부품 회사들은 현지 제조량 감소에 관세 폭탄까지 생존을 위협하는 이중고를 겪고 있다.

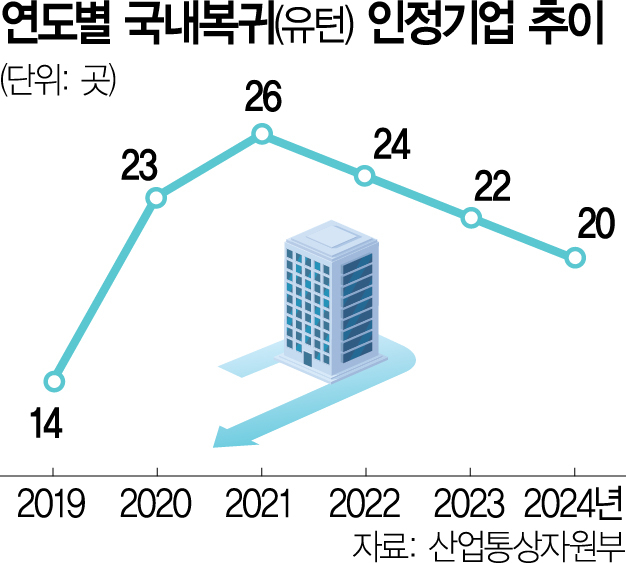

이 때문에 지금이라도 정부가 유턴기업에 대한 지원 정책을 확충해야 한다는 목소리가 나온다. 현재 미국은 연간 1800여 곳, 일본은 600여 곳의 리쇼어링을 이끌어낸 데 비해 한국은 연간 20여 곳에 그치고 있다. 제조업 역량이 우리보다 한 수 밑이라고 여겨지는 대만조차 연간 70여 곳의 기업이 본국으로 귀환하고 있다.

유턴기업의 지역별 편차도 크다. 제조업 생태계가 잘 갖춰진 경기가 27곳으로 가장 많았다. 이어 경북(24곳), 경남·충남(각 20곳), 전북(18곳), 부산(12곳), 대구(10곳) 순이었다. 제주와 대전은 한 곳도 없었다. 기업 규모별로는 중소기업이 112곳으로 70.9%를 차지했다. 중견기업은 41곳이었으며 대기업은 5곳에 그쳤다.

그나마 정부는 지난해 유턴기업에 대한 투자 보조금 지원 규모를 두 배로 늘린 데다 국가첨단전략기술 분야에 대한 지원 한도 역시 비수도권 기준 최대 400억 원까지 상향하는 등 지원 제도를 보완하고 있다. 여기에 관세 피해 우려 기업들의 요구를 받아들여 현지 법인 청산, 사업장 양도, 생산량 축소 등 구조조정을 하지 않아도 유턴 투자를 인정받고 보조금과 법인세 감면까지 가능하도록 해주겠다는 것이다. 중국 등지에 거점을 마련했던 대기업과 동반으로 해외에 진출한 영세 업체들도 현지 잔류와 제3국 재이전, 국내 일시 복귀 중에서 전략적 선택을 할 수 있게 된다. 유턴 투자 신청 기업들이 늘어나는 만큼 정부는 올해 1045억 원인 지원 예산을 추가 확보하는 방안도 검토하기로 했다. 김상봉 한성대 교수는 “기존의 틀을 깨는 리쇼어링 정책이 필요한 시점”이라며 “정부의 재정과 세제 지원에 금융 지원까지 더해져야 실질적인 도움이 될 것”이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

abc@sedaily.com

abc@sedaily.com