“가계부채는 은행 창구에서 시작되지 않습니다. 가령 아이가 음악을 배우기 시작한다면 그때부터는 교육비와 함께 빚도 무섭게 따라붙습니다.”

한 금융 당국 관계자의 전언이다. 집값과 교육비 등 기초 생활 비용이 너무 비싸니 빚지지 않고는 살 수가 없다는 의미다. 가계부채는 단순히 대출의 문제가 아니라 삶의 구조 자체가 빚을 만들도록 설계돼 있다는 뜻이 담겼다.

특히 주거비 부담이 가계부채를 키우고 있다. 금융감독원에 따르면 올해 1~3월 중 전 금융권의 주택담보대출은 11조 5000억 원 증가했다. 서울의 경우 지난해 4분기 주택구입부담지수는 157.9로 나타났다. 전 분기 대비 7포인트 뛴 수치로 소득의 40.6%를 주담대 원리금 상환에 쓴 셈이다.

이런 상황에서 금융당국은 가계부채 억제를 위해 대출 총량을 조이고, 7월부터는 스트레스 DSR 규제도 강화할 예정이다. 여기에 더해 지분형 모기지라는 새로운 제도를 김병환 금융위원장이 꺼내 들었다. 지분형 모기지는 정부나 공공이 주택 지분의 일부를 보유하고 나머지만 개인이 매입하는 방식이다. 빚은 줄이고, 내 집 마련의 기회는 늘리겠다는 취지다.

문제는 이번에도 구조가 모호하다는 데 있다. 정부가 얼마나 지분을 보유할지, 주택 가치가 변동될 경우 손익을 어떻게 나눌지, 나중에 매각은 어떻게 할지 등 설계가 미비하다. 이대로라면 과거 실패를 되풀이할 가능성이 크다. 지분형 모기지는 가계부채를 줄이는 정책이 아니라 그저 ‘빚의 형태를 바꾸는 방식’에 불과하다는 지적도 나온다.

금융권의 얘기를 듣다 보면 금융 규제만으로는 가계부채를 근본적으로 해결하기 어렵다는 목소리가 크다. 주택 가격 상승뿐만 아니라 소득 정체, 생활비 증가 등 복합적인 요인이 가계빚 증가의 배경이기 때문이다.

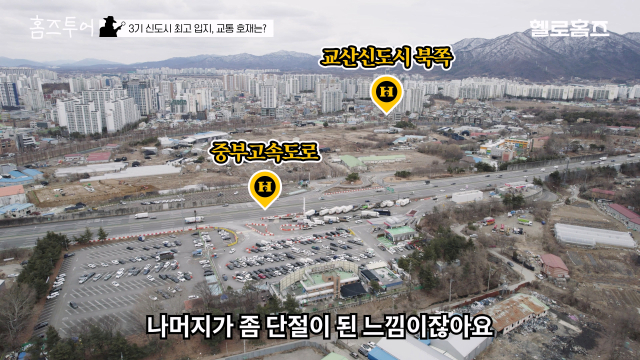

필요한 것은 주택 공급 확대와 부동산 가격 안정화, 실질적인 소득 증대, 교육비 절감 등을 아우르는 입체적이고 섬세한 대응이다. 빚이 해답이 된 사회가 계속되고 있다. 속도를 늦추는 조치가 아니라 방향을 바꾸는 정책이 필요한 시점이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

shshin@sedaily.com

shshin@sedaily.com