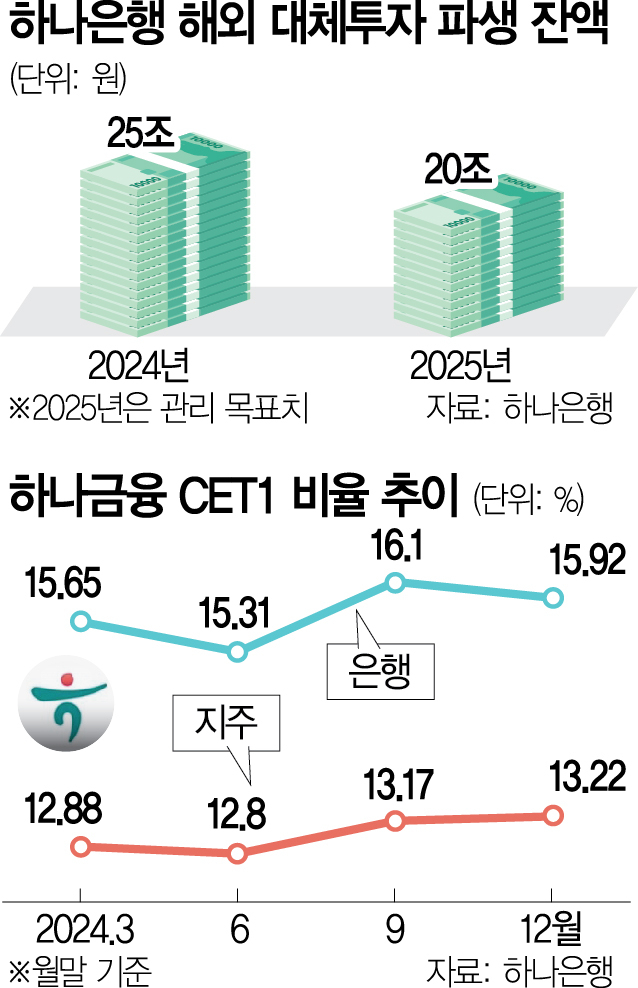

하나은행이 원·달러 환율 급변동과 해외 대체투자 수요 감소에 올해 국외 대체투자 관련 거래 잔액을 5조 원 이상 줄이기로 했다. 대체투자 연관 파생상품이 주 타깃인데 시장에서는 환율 급변동에 따른 자본 비율 변화 폭을 줄이려는 의도다.

14일 금융계에 따르면 하나은행은 최근 내부 운영위원회를 열고 올해 해외 대체투자 관련 파생상품 취급액을 20조 원까지 축소하기로 결정했다. 지난해 말 잔액이 25조 원이었는데 올해 말까지 20%(5조 원)가량을 덜어내기로 한 것이다. 하나은행의 한 관계자는 “국내외 시장 변동이 큰 상황에서 리스크를 선제적으로 관리하기 위한 조치”라며 “해외 대체투자 파생상품 규모를 적정 수준으로 줄여나가기로 했다”고 전했다.

하나은행이 취급하는 해외 대체투자 파생상품은 금융사를 대상으로 한 선물환이 대부분이다. 금융사는 해외 대체투자 시 환헤지를 통해 환율 변동에 따른 위험을 줄인다. 달러 수익을 원화로 바꿀 때 원화 가치가 강세면 손실을 볼 수 있는 만큼 미리 약속한 환율로 거래를 하자고 하는 것이다.

문제는 원·달러 환율이 급등하면 하나은행의 부담이 크게 불어난다는 점이다. 장부상 위험 노출액이 커지면서 위험 가중 자산이 증가한다. 이는 은행의 자본 비율 하락으로 이어진다. 실제로 지난해 말 비상계엄 여파에 원·달러 환율이 급등하면서 하나은행의 파생상품 관련 위험 가중 자산이 3조 원가량 늘어난 바 있다. 파생 거래 한도를 줄이면 위험 가중 자산 증가 가능성이 낮아지고 이는 자본 비율을 적정 수준에서 관리할 수 있는 요인이 된다.

실제로 미중 간 관세 전쟁 여파로 환율이 조기 안정되기 어렵다는 분석이 지배적이다. 무역 전쟁이 확대되면 가운데 낀 한국도 피해가 클 수밖에 없다. 특히 이 과정에서 중국의 위안화 절하가 원화 가치를 계속 끌어내리는 요인으로 작용할 수 있다는 전망이 제기된다. 안전자산으로서 달러에 대한 의구심이 커지면서 달러 가치도 함께 떨어지고 있지만 원화 약세 요인을 완전히 상쇄할지 예단하기 어렵다. 원·달러 환율은 올 1분기 1450원 선에서 오르내렸는데 지난해 같은 기간(1330~1340원)보다 100원 이상 높은 수준이다.

부동산과 인프라 같은 해외 대체투자가 매력적이지 않다는 점도 파생 거래 규모를 줄이는 배경 가운데 하나로 꼽힌다. 금융감독원에 따르면 지난해 9월 말 현재 국내 금융사들의 해외 부동산 대체투자 규모는 55조 8000억 원에 달한다. 이 중 7.7%인 약 2조 6400억 원이 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 부실 우려 사업장이다. 해외 대체투자 수요가 감소하는 만큼 파생 같은 관련 거래를 줄일 필요가 있다는 게 금융권의 시각이다.

하나은행은 해외 대체투자 파생 거래 한도를 줄이는 대신 국내 기업대출을 확대하는 방안을 들여다보고 있다. 관세 전쟁 여파로 중소기업과 대기업 협력 업체의 피해가 우려돼 이에 대한 자금 공급을 확대하는 게 낫지 않겠느냐는 것이다. 해외 대체투자 관련 거래와 중기 대출 모두 위험 가중치가 높아 자본 비율 관리에 부담이지만 이왕이면 기업들을 돕는 게 낫다는 것이다.

다른 금융사들도 환율 상승으로 인한 부담을 줄이는 데 안간힘을 쓰고 있다. KB국민(13.53%), 신한(13.06%), 하나(13.22%), 우리금융(12.13%) 등 금융지주의 지난해 말 보통주자본비율(CET1)은 대체로 13%선에 붙어 있다. 금융계에서는 원화 환율이 100원 오르면 보통주 자본 비율이 0.1~0.3%포인트 내려가는 것으로 보고 있다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ubo@sedaily.com

ubo@sedaily.com