“이번 회의는 5년 전 파리 회의 때보다 결과를 도출하기 어려울 것입니다.”

알로크 샤르마 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26) 의장은 23일(현지 시간) 영국 일간 가디언과의 인터뷰에서 “파리 회의는 합의의 기본 틀을 마련한 매우 훌륭한 회의였지만 세부적인 규칙 등은 뒤로 남겨뒀다”며 남겨둔 문제를 다시 논의하는 COP26에서 합의점을 도출하기가 쉽지 않을 것으로 내다봤다. 이달 31일(현지 시간)부터 다음 달 12일까지 영국 글래스고에서 개최되는 COP26은 지구 온도 상승을 산업화 이전 대비 1.5도 이내로 묶기 위해 200여 개 국가가 온실가스 배출 감축 합의를 도출하기 위한 자리다. 문재인 대통령은 이번 COP26에서 오는 2030년 우리나라의 온실가스 배출량을 지난 2018년 대비 40%가량 낮추는 내용을 골자로 한 ‘국가온실가스감축목표(NDC)’를 선언할 예정이다.

하지만 개발도상국과 선진국 간 이해관계는 첨예하게 엇갈린다. 여기다 에너지 위기를 겪고 있는 선진국들도 자국 이기주의에 빠지고 있다. 이 같은 상황에서 ‘탄소 중립 선도 국가’ 타이틀에 목을 매는 문재인 정부가 결국 ‘남 좋은 일’만 시키는 것 아니냐는 우려의 목소리가 높다.

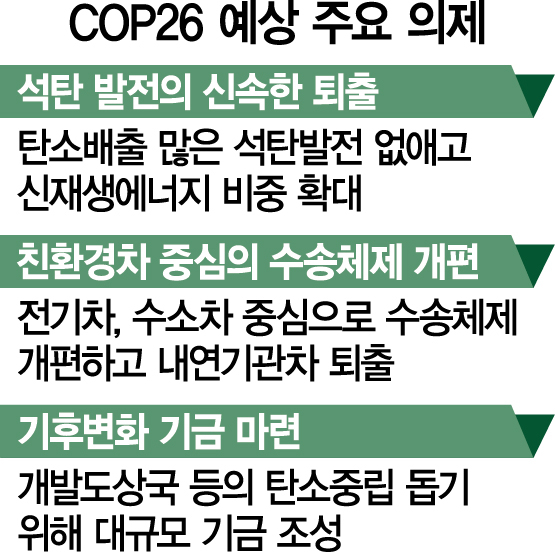

24일 외신 등에 따르면 COP26에는 200여 개국 세계 정상을 비롯해 2만 5,000여 명의 인원이 참석할 것으로 전망된다. 회의의 첫 번째 주제는 온실가스 감축이다. 기후변화에 관한 국제협의체(IPCC)에서 제시한 목표를 달성하려면 2030년까지 이산화탄소 배출량을 2010년 대비 45%가량 줄여야 하고 2050년에는 탄소 순 배출량이 ‘0’이 되는 탄소 중립을 달성해야 한다. COP26 당사국들은 5년마다 달성 여부를 점검·평가받아야 하는 NDC 및 장기 기후변화 정책 비전인 ‘2050 저탄소발전전략(LEDS)’을 유엔에 이미 제출한 만큼 이번 COP26에서 이와 관련한 세부안 마련에 나설 방침이다.

각국의 입장은 천차만별이다. 각국의 제조업 비중, 에너지 발전 현황 등이 서로 다른 만큼 탄소 중립 도달 시기 및 방법론 등에 대해 의견이 일치할 수 없다. 우선 최근 수십 년 동안 서비스업 중심으로 산업 구조를 빠르게 전환한 선진국들은 보다 과감한 탄소 중립이 필요하다는 입장이다. 유럽연합은 7월에 2030년 탄소 배출량을 1990년 대비 55% 감축하는 내용을 골자로 한 ‘핏포(Fit for) 55’를 발표하며 여타 국가들의 탄소 중립 행보를 압박하고 있다.

반면 ‘세계의 공장’으로 불리는 중국과 세계 최대 석유 수출국인 사우디아라비아는 자국 사정을 고려해 2060년을 탄소 중립 달성 시점으로 제시했다. 세계 3위 온실가스 배출국인 인도는 “인도의 1인당 온실가스 배출량은 세계 평균보다 낮다”며 온실가스 감축 움직임에 반대하는 입장이다. 특히 인도는 유럽과 미국이 지난 수백 년간 급격한 산업화로 배출한 이산화탄소를 지구 온난화의 원인으로 지목하고 있다. 우리 산업계와 학계도 탄소 중립 이행 과정에서 발생하는 막대한 전환 비용과 세계 최고 수준인 제조업의 피해 그리고 이에 따른 일자리 감소 등을 이유로 우려를 나타냈지만 정부는 속도 조절에 전혀 나서지 않고 있다. 정인교 인하대 국제통상학과 교수는 “우리 정부가 탄소 감축에 대해 입장을 같이하는 것은 어쩔 수 없다 하더라도 현재 COP26에서 논의되는 글로벌 탄소 중립 움직임은 선진국의 ‘사다리 걷어차기’ 성격이 있다는 점을 감안해 대응에 나서야 한다”고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

chopin@sedaily.com

chopin@sedaily.com