초(超)엔저를 등에 업고 막대한 현금을 쌓은 일본 기업들이 해외 기업 사냥에 나서고 있는 반면 국내 기업들은 과감한 인수합병(M&A)보다 생존에 방점을 찍고 있다. 기본적으로는 고금리와 경기 둔화 등이 주요 원인이지만 삼성·SK·LG 등 국내 주요 대기업들의 경우 반도체 배터리처럼 수십조 단위 투자에 우선 자금을 돌리고 있어 대형 M&A에 나설 만한 여력도 별로 없다는 게 기업 재무 담당자들의 설명이다.

국내 한 대기업의 신성장 전략 담당 임원은 21일 “지금은 주요 기업들이 주력 산업에서 살아남는 게 최우선 목표가 됐다”며 “신규 대형 M&A는 꿈꾸기 어려워 회사 분위기가 전반적으로 움츠러들고 있는 게 사실”이라고 설명했다.

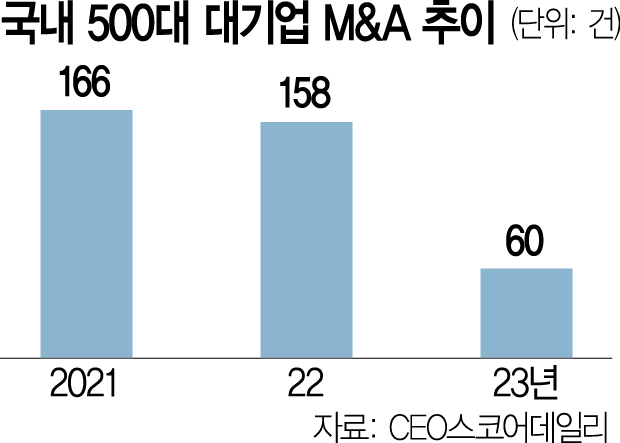

실제 CEO스코어데일리에 따르면 올해 500대 기업의 M&A 건수는 총 60건으로 전년(98건) 대비 62% 감소했다. 총금액으로 따져도 지난해 17조 4억 원에서 올해 14조 9480억 원으로 12.1% 줄었다.

인수 대금이 2조 5377억 원에 달해 올해 가장 큰 ‘대어’였던 롯데케미칼의 롯데에너지머티리얼즈(옛 일진머티리얼즈) 인수 역시 사실상 지난해 마무리된 딜이라는 점을 감안하면 전체 M&A 시장이 극도로 위축됐다는 사실을 확인할 수 있다.

대기업들의 자금 조달 및 운용 행태도 극도로 보수적으로 돌아섰다. 서울경제신문이 올 3분기까지 상장사들의 유상증자 공시를 분석한 결과 채무 상환 목적의 유상증자 금액은 총 3조 7674억 원으로 전년 동기(1조 2563억원) 대비 3배 늘어났다. 최근에는 LG디스플레이가 1조 3579억 원을 주주배정 유상증자로 조달해 이 중 3936억 원을 채무 상환에 투입하겠다고 밝히기도 했다.

반면 신규 설비투자나 공장 신설을 위한 유상증자 금액은 5조 8673억 원으로 지난해보다 4.36% 줄었다. 삼성전자의 경우 대규모 시설 투자를 위해 올해 초 자회사인 삼성디스플레이에서 20조 원을 빌렸고 최근에는 삼성디스플레이가 자본잉여금을 이익잉여금으로 전환해 내년 최대 5조 원을 삼성전자에 배당하는 방안을 추진하고 있다는 이야기도 나오고 있다.

한국은행 통계에서도 얼어붙은 자금 흐름을 확인할 수 있다. 국내 기업들의 3분기 기업 운전자금 대출 잔액은 1004조 1000억 원으로 전 분기 대비 14조 6000억 원 늘어 처음으로 1000조 원 벽을 넘어섰다. 제품 생산에 필요한 원재료 구입 등에 쓰이는 운전자금 잔액이 사상 처음으로 1000조 원을 넘은 것은 그만큼 기업들이 투자보다는 현상 유지에 급급하다는 의미다. 공장 설비 확충 등을 위한 시설자금 대출 잔액은 871조 6000억 원으로 3분기 중 17조 7000억 원이 늘어나기는 했으나 부동산업(4조 8000억 원) 등에 주로 쏠려 있다.

김용진 서강대 경영학과 교수는 “글로벌 기업들이 M&A나 전략적 제휴 등을 통해 성장하고 있는데 우리는 이런 흐름에서 뒤처진 것이 사실”이라며 “자금 펀딩이나 세제 혜택 등을 통해 우리나라 기업도 글로벌 흐름에 맞춰가도록 지원할 필요가 있다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

squiz@sedaily.com

squiz@sedaily.com